2016年02月02日

墨を磨る楽しみ。硯(すずり)制作現場見学

教室で参加者を募って硯の制作の工房を訪れてきました。

以前、最近は墨を磨る人が少ないという話をしていましたが

すらないのだから硯を必要とする人も少なくなってきているのでしょうが

しかしながら、これから筆を持って・・と考えている人の中には

墨をゆったりと磨る様な時間を求めている人もきっと多いはず。

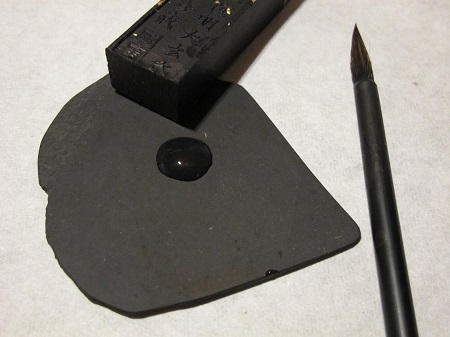

林京石さんの硯

実感として墨を磨って書いた方が墨色が美しいのはもちろん。

サラリとした書き心地

墨と硯の吸いつく様な滑らかな感触

すれてきた時の墨の艶感も見てほしいと思うのです。

墨は価格でおよその判断はつくのですが

硯は石ですので、その希少価値や古美術品的価値

有名無名で値段が上下するので本当に難しいモノ。

中国ので凄く良い有名な硯はあるのですが

これも偽物があったり、値段程じゃないモノがある事も事実。

正直どの辺りを買えばイイのかと悩むのですが

だったら日本の石の、日本の職人さんが正直に作ったモノ(和硯)を使えば良いんじゃないかと思うのです。

最近の職人さんはチョット洒落た硯も作っていますしね。

実はこんなに小ぶりで可愛らしい。小筆で書く程度ならこれで十分。

日本で有名な硯の産地は山梨の雨畑硯。

山口の赤間硯。高知の土佐硯。宮城の雄勝硯等がありますが

残念ながら今はどちらも職人さんが減ってきている様子。

今回伺った

京都の長岡京市で制作されている林京石さんは

雨畑で修業され、雨畑の石で製作されている30代のお若い方。

仕事場。

実演しながら御紹介下さいました。

師匠はもうお亡くなりになってしまったという事ですが

貴重な原石は師匠から受け継ぎ、自分の一生分位は確保しているらしいです。

雨畑の特徴は目が細かく硬いので

発墨良く、鋒鋩も崩れにくい、手のひらを当てるだけの湿気でも

吸いこまない程の水持ちもの良さも評価されています。

(水を吸い込んでいく様な硯は良くないと言われます)

硯を削る道具。肩で押すように使います。体験させて頂きました。

ある程度形成すれば、研ぎで仕上げていく。

研ぎながら石の良い層を出していくというお話でした。

小さいのは砥石。砥石も良いのは高いのですよね・・。

師匠の望月知石さんの硯。

試しに作ってみたという平板状の硯。

1、2滴の水を磨る程度。手紙を書くならこれで十分。

手軽な感じがイイ!

林さんの硯を物色。

試し磨りもさせて頂きながら磨り心地の違いも体験させて頂きました。

鋒鋩が詰まってきても職人さんが居れば手直しして頂けるので安心。

そんなに買い換えるモノでもありませんからじっくり選んだ

お気に入りの道具で、必要な分だけ墨を磨り、墨色を楽しみながら書く。

急ぎの場合はメールでもイイですが

季節の御挨拶や、お礼状

書道の勉強にも墨を磨る楽しみがあるのって素敵じゃないですか。

以前、最近は墨を磨る人が少ないという話をしていましたが

すらないのだから硯を必要とする人も少なくなってきているのでしょうが

しかしながら、これから筆を持って・・と考えている人の中には

墨をゆったりと磨る様な時間を求めている人もきっと多いはず。

林京石さんの硯

実感として墨を磨って書いた方が墨色が美しいのはもちろん。

サラリとした書き心地

墨と硯の吸いつく様な滑らかな感触

すれてきた時の墨の艶感も見てほしいと思うのです。

墨は価格でおよその判断はつくのですが

硯は石ですので、その希少価値や古美術品的価値

有名無名で値段が上下するので本当に難しいモノ。

中国ので凄く良い有名な硯はあるのですが

これも偽物があったり、値段程じゃないモノがある事も事実。

正直どの辺りを買えばイイのかと悩むのですが

だったら日本の石の、日本の職人さんが正直に作ったモノ(和硯)を使えば良いんじゃないかと思うのです。

最近の職人さんはチョット洒落た硯も作っていますしね。

実はこんなに小ぶりで可愛らしい。小筆で書く程度ならこれで十分。

日本で有名な硯の産地は山梨の雨畑硯。

山口の赤間硯。高知の土佐硯。宮城の雄勝硯等がありますが

残念ながら今はどちらも職人さんが減ってきている様子。

今回伺った

京都の長岡京市で制作されている林京石さんは

雨畑で修業され、雨畑の石で製作されている30代のお若い方。

仕事場。

実演しながら御紹介下さいました。

師匠はもうお亡くなりになってしまったという事ですが

貴重な原石は師匠から受け継ぎ、自分の一生分位は確保しているらしいです。

雨畑の特徴は目が細かく硬いので

発墨良く、鋒鋩も崩れにくい、手のひらを当てるだけの湿気でも

吸いこまない程の水持ちもの良さも評価されています。

(水を吸い込んでいく様な硯は良くないと言われます)

硯を削る道具。肩で押すように使います。体験させて頂きました。

ある程度形成すれば、研ぎで仕上げていく。

研ぎながら石の良い層を出していくというお話でした。

小さいのは砥石。砥石も良いのは高いのですよね・・。

師匠の望月知石さんの硯。

試しに作ってみたという平板状の硯。

1、2滴の水を磨る程度。手紙を書くならこれで十分。

手軽な感じがイイ!

林さんの硯を物色。

試し磨りもさせて頂きながら磨り心地の違いも体験させて頂きました。

鋒鋩が詰まってきても職人さんが居れば手直しして頂けるので安心。

そんなに買い換えるモノでもありませんからじっくり選んだ

お気に入りの道具で、必要な分だけ墨を磨り、墨色を楽しみながら書く。

急ぎの場合はメールでもイイですが

季節の御挨拶や、お礼状

書道の勉強にも墨を磨る楽しみがあるのって素敵じゃないですか。

2015年05月04日

生地に墨で書く難しさ。

----------------------------------------------------------------------------

カジュアルファッションブランドTRINITASとコラボレーションした

メンズシャツ「空」、レディースブラウス「海」が6日から発売開始!限定20着です!!

----------------------------------------------------------------------------

いよいよTRINITASさんとのコラボ第一段「纏書(テンショ)」の発売の6日まであと2日と成りましたが

本企画の私の方の苦労話を。(ちょっと長いですが・・・)

実験の数々。

今回生地に直接墨で書くという話に成って

沢山の実験を行ったのですが

というのも・・・

墨が服につくと洗っても落ちないと思いますよね。

だから墨で普通に書けば と思うでしょうが

完全には落ちないというだけで

染物とすると落ち過ぎて、うす~いグレーに成るだけなのです。

これは墨は煤(すす)という粉の集まりですから

水に溶けて黒くなっている訳では無く、水の中を黒い粉が漂っている状態なので

それで書いても生地が染まる訳ではなく

繊維の中に粉が入り込んでいるだけの状態なのです。

だから洗うと粉が落ちていく。顔料と言われるモノです。

コレを定着させる接着材の様なモノが必要な訳で

紙の場合、墨に入っている膠(にかわ)がその役割をしてそれで十分なのですが

生地の場合洗剤でゴシゴシ洗しますし、膠自体も水に溶けたり

温度が上がると柔らかくなる性質もあるので

それに耐えられないのです。

書き上がって乾かしている所。上レディーズ「海」、下メンズ「空」

以前着物に墨で書く仕事もやり、染色試験場等でもお話を聞いたりも

したのですが、結局この事とニジミが出過ぎる事がテーマでした。

やりたかったのは

安土桃山時代に生れた「辻が花」という染に墨でニジミの無い細い線が描かれているのですが

「これの方法が分からない。今は途絶えているコレを解明して欲しい」と言われたのでした。

実験を重ねたのですが結局上手くいかず、化学樹脂のバインダーと糊を墨と交ぜて書く事に成りました。

しかし、これの駄目な所はせっかくの生地の風合いを損なう所で

乾くとペンキで書いた様に硬く成ってしまうのでした。

市販の墨液でも布用とかありますが

結局は樹脂系の接着剤が入ってて、ニジミにくくする為ドロドロで好きな書き心地ではありません。

かすれた所を何度も書き足したり、やはり硬くなります。

それをどうにか墨の色合いを出しつつ、生地の風合いを残す自然素材で定着できないかと

今までの知識と、染色、漆芸の方のお話や材料などを聞いて

数年越しでそりゃもう色々試行錯誤をしてようやくできたのが今回のコラボシャツです。

完成して思うに、昔の人はホントにスゴイ!

特別なモノではなく、身の回りの素材でその特性を生かしてモノ作りする姿勢。

無理強いはしないそのやり方に感服しました。

しかしこれも生地によっても違う様で

ウールやシルクの様な動物性の生地は、同じ動物性の膠と相性が良いらしいのですが

コットンや麻の様な植物性の生地は相性が悪いという事もあるみたいです。

しかし、そのコットンを克服できた事は今回の大きな収穫でした。

と話ばかりして結果を言わないのでヤラシイですね。

これが今回の必要な材料。膠、明礬、卵白、墨でした。

バインダーも並んでいますが生地を傷める事も分かったので使用しませんでした。

カジュアルファッションブランドTRINITASとコラボレーションした

メンズシャツ「空」、レディースブラウス「海」が6日から発売開始!限定20着です!!

----------------------------------------------------------------------------

いよいよTRINITASさんとのコラボ第一段「纏書(テンショ)」の発売の6日まであと2日と成りましたが

本企画の私の方の苦労話を。(ちょっと長いですが・・・)

実験の数々。

今回生地に直接墨で書くという話に成って

沢山の実験を行ったのですが

というのも・・・

墨が服につくと洗っても落ちないと思いますよね。

だから墨で普通に書けば と思うでしょうが

完全には落ちないというだけで

染物とすると落ち過ぎて、うす~いグレーに成るだけなのです。

これは墨は煤(すす)という粉の集まりですから

水に溶けて黒くなっている訳では無く、水の中を黒い粉が漂っている状態なので

それで書いても生地が染まる訳ではなく

繊維の中に粉が入り込んでいるだけの状態なのです。

だから洗うと粉が落ちていく。顔料と言われるモノです。

コレを定着させる接着材の様なモノが必要な訳で

紙の場合、墨に入っている膠(にかわ)がその役割をしてそれで十分なのですが

生地の場合洗剤でゴシゴシ洗しますし、膠自体も水に溶けたり

温度が上がると柔らかくなる性質もあるので

それに耐えられないのです。

書き上がって乾かしている所。上レディーズ「海」、下メンズ「空」

以前着物に墨で書く仕事もやり、染色試験場等でもお話を聞いたりも

したのですが、結局この事とニジミが出過ぎる事がテーマでした。

「辻が花染」

やりたかったのは

安土桃山時代に生れた「辻が花」という染に墨でニジミの無い細い線が描かれているのですが

「これの方法が分からない。今は途絶えているコレを解明して欲しい」と言われたのでした。

実験を重ねたのですが結局上手くいかず、化学樹脂のバインダーと糊を墨と交ぜて書く事に成りました。

しかし、これの駄目な所はせっかくの生地の風合いを損なう所で

乾くとペンキで書いた様に硬く成ってしまうのでした。

市販の墨液でも布用とかありますが

結局は樹脂系の接着剤が入ってて、ニジミにくくする為ドロドロで好きな書き心地ではありません。

かすれた所を何度も書き足したり、やはり硬くなります。

それをどうにか墨の色合いを出しつつ、生地の風合いを残す自然素材で定着できないかと

今までの知識と、染色、漆芸の方のお話や材料などを聞いて

数年越しでそりゃもう色々試行錯誤をしてようやくできたのが今回のコラボシャツです。

完成して思うに、昔の人はホントにスゴイ!

特別なモノではなく、身の回りの素材でその特性を生かしてモノ作りする姿勢。

無理強いはしないそのやり方に感服しました。

レディース「海」。こうして生地パーツに書いてから縫製しています。

メンズ「空」Mサイズ。自撮

メンズ「空」Mサイズ。自撮

しかしこれも生地によっても違う様で

ウールやシルクの様な動物性の生地は、同じ動物性の膠と相性が良いらしいのですが

コットンや麻の様な植物性の生地は相性が悪いという事もあるみたいです。

しかし、そのコットンを克服できた事は今回の大きな収穫でした。

と話ばかりして結果を言わないのでヤラシイですね。

これが今回の必要な材料。膠、明礬、卵白、墨でした。

バインダーも並んでいますが生地を傷める事も分かったので使用しませんでした。

2015年03月02日

墨の秘密と魅力!株式会社呉竹見学2

さて。株式会社呉竹さんに見学に伺った件のお話です。

ちょっと長い文章になりましたが

書道をやってる人でも知らない墨情報がまじっていると思いますよ。

にぎり墨

株式会社呉竹本社のある奈良はシェア95%をほこる日本でも有数の墨の産地で

1400年頃から作られる様に成りました。

ロウソクを燃やしていると黒い煤(すす)が出ますね。

あの煤が墨の黒を生んでいるんです。

何を燃すかで墨色にも影響があるのですが

一般的なのが菜種や胡麻油を燃やした油煙墨→これが茶系の墨色。

松を燃やしたのが松煙墨→青系の墨色。

(青墨と今一般に言われてるのは青い色が入っている事が多いです)

と、一般に言われているのですが

実はそう見えているだけ!

煤の色は同じ黒なのですが

粒子の大きさが油を燃した煤は小さく、松の煤は大きい。

色は光の屈折で見えますから

粒子の小さいのは茶というか赤っぽく見え

大きいのは青っぽく見えるのだとか。

あと膠(にかわ)が原料なのですが

これは昔は接着剤としても使われていたのですが、ゼラチンを主にした動物性たんぱく質。

(豚骨スープの上に浮いてる油の様なモノ。と私は理解しました。)

以上だと思うでしょ?。

あともう一つ香料が入っているのです。

墨をすっている時に「墨のイイかおり」とよく言いますがあれは墨に入っている香料のかおり。

当然と言えば当然で、基本膠は臭いモノです。

それを和らげるのにジャコウ、龍脳、梅花香等が入っているそうです。

もっと詳しくという方は呉竹さんのHPで

最盛期39軒あった奈良の墨屋さんは

現在10軒そして墨職人さんはなんと8人・・・?

そう墨職人さんはカケモチなのです。

そしてまた残念な事にその8人でまかなえる程度しか需要がないという現実。

(ここで前回のプロの書家でも墨はすらないという所に関係してきます)

膠のイタみのはやさもあり、墨は寒い時期に作ります。

水を加え湯煎し膠を溶かした膠液に煤と香料を交ぜあわせると粘土の様なモノに成り

それを木型に入れて成型、乾燥させるのですが

原料を粗混ぜする時以外は全て手作業。

スゴイ職人仕事が盛り沢山でした。

しかし、墨は新しいのは良くないと言われます。

本当に乾燥しきるまでに、それから3年。

また膠の特性が安定するには更に3年。

墨が最も真価を発揮するのは製造後20年~50年だとか。

という事は、いま昭和の墨を使う位が一番良いという事ですね。

今回神戸で一緒に展示会をしたイラストレーターの上田バロンさん

グラフィックデザイナーの泉屋宏樹さんのトラトラトラの3人で伺ったのですが

特別にそれぞれ「にぎり墨」を体験させて頂きました。

棒状に練られた墨を手で握って成型するのですが

墨の綺麗な光沢感と、ホンワリした暖かさが印象的で

意外に握った手にはほとんど墨が着かないのでした。

私のにぎり墨は最初の画像で。

嬉しかったのは呉竹さんで働いてらっしゃる職人さんは若い方もいらっしゃた事。

呉竹さんでは若い職人を育てる事にも力を入れられてるそうで

墨型彫刻の方も、奈良で一軒に成った有名な墨型彫刻職人さんの所で修業されて

こちらにいらっしゃるとの事。

墨の魅力って色々あると思うのです。

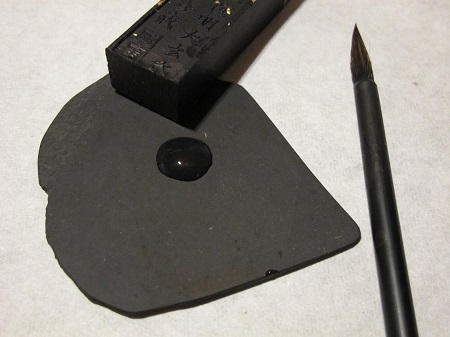

前回も言いましたが1000年以上もつ事が証明された画材である事。

(聖徳太子の書いた字が今も残っているのですよ。)

墨で書かれた木の表札は

木の部分は風雨で痩せていきますが、墨で書かれた所は痩せないので

文字がポッコリ盛り上がった様になります。

墨色で同じ色というのは出せません。

同じ墨、同じ硯でも磨る力の入れ加減で変わります。

もちろん同じ墨でも硯が変わると色が変わる。

紙を変えれば色が変わる。

では目の粗い硯と細かい硯両方ですって合わせると・・・・?

こんな事を考え出すと表現は無限です。

少し裏技を言うと。

今の様な寒い時期は水も硯も冷たくて墨がオリにくい時期。

膠は温度が上がると柔らかくなる性質なので

硯を温めたり、水の温度を上げてあげるとオリ易く成ります。

(という私もあまりしないので、加減は分かりませんが・・)

また歌舞伎等の”まねき看板”を書く時は

墨をすり鉢ですりつぶし、艶を出す為に日本酒を入れた

墨汁を使用するのだとか。

どうです?

こんな魅力のある画材を使わない手は無いと思うのですが。

墨液は小学校教育の為に生れた事は前回書きましたが

なんでも速く、便利な今の時代だからこそ

逆に墨を磨る事を取り戻し、自分色の墨色を楽しむ様な授業にした方が

豊かな授業に成る気がしたのでした。

最後に成りましたが

無理なお願いに気さくにお答え頂き、色々お話を聞かせて下さった株式会社呉竹の綿谷会長をはじめ

お助け頂いたスタッフ方々。お仕事を拝見させて頂いた職人皆さんに感謝申し上げます。

ちょっと長い文章になりましたが

書道をやってる人でも知らない墨情報がまじっていると思いますよ。

にぎり墨

株式会社呉竹本社のある奈良はシェア95%をほこる日本でも有数の墨の産地で

1400年頃から作られる様に成りました。

ロウソクを燃やしていると黒い煤(すす)が出ますね。

あの煤が墨の黒を生んでいるんです。

何を燃すかで墨色にも影響があるのですが

一般的なのが菜種や胡麻油を燃やした油煙墨→これが茶系の墨色。

松を燃やしたのが松煙墨→青系の墨色。

(青墨と今一般に言われてるのは青い色が入っている事が多いです)

と、一般に言われているのですが

実はそう見えているだけ!

煤の色は同じ黒なのですが

粒子の大きさが油を燃した煤は小さく、松の煤は大きい。

色は光の屈折で見えますから

粒子の小さいのは茶というか赤っぽく見え

大きいのは青っぽく見えるのだとか。

あと膠(にかわ)が原料なのですが

これは昔は接着剤としても使われていたのですが、ゼラチンを主にした動物性たんぱく質。

(豚骨スープの上に浮いてる油の様なモノ。と私は理解しました。)

以上だと思うでしょ?。

あともう一つ香料が入っているのです。

墨をすっている時に「墨のイイかおり」とよく言いますがあれは墨に入っている香料のかおり。

当然と言えば当然で、基本膠は臭いモノです。

それを和らげるのにジャコウ、龍脳、梅花香等が入っているそうです。

もっと詳しくという方は呉竹さんのHPで

最盛期39軒あった奈良の墨屋さんは

現在10軒そして墨職人さんはなんと8人・・・?

そう墨職人さんはカケモチなのです。

そしてまた残念な事にその8人でまかなえる程度しか需要がないという現実。

(ここで前回のプロの書家でも墨はすらないという所に関係してきます)

膠のイタみのはやさもあり、墨は寒い時期に作ります。

水を加え湯煎し膠を溶かした膠液に煤と香料を交ぜあわせると粘土の様なモノに成り

それを木型に入れて成型、乾燥させるのですが

原料を粗混ぜする時以外は全て手作業。

スゴイ職人仕事が盛り沢山でした。

墨を練り木型に入れ、沢山ある万力に挟みます。

乾燥。木枠には灰が敷き詰められており、一気に乾燥すると割れが起こるので

初めは湿度の多い灰で、毎日徐々に湿度の少ない灰に入れ替える。30日間。

初めは湿度の多い灰で、毎日徐々に湿度の少ない灰に入れ替える。30日間。

稲藁に結んで100日ほど空気乾燥。

しかし、墨は新しいのは良くないと言われます。

本当に乾燥しきるまでに、それから3年。

また膠の特性が安定するには更に3年。

墨が最も真価を発揮するのは製造後20年~50年だとか。

という事は、いま昭和の墨を使う位が一番良いという事ですね。

墨型彫刻の職人さん。

恐ろしい程細かい仕事をされていました。

恐ろしい程細かい仕事をされていました。

今回神戸で一緒に展示会をしたイラストレーターの上田バロンさん

グラフィックデザイナーの泉屋宏樹さんのトラトラトラの3人で伺ったのですが

特別にそれぞれ「にぎり墨」を体験させて頂きました。

棒状に練られた墨を手で握って成型するのですが

墨の綺麗な光沢感と、ホンワリした暖かさが印象的で

意外に握った手にはほとんど墨が着かないのでした。

私のにぎり墨は最初の画像で。

嬉しかったのは呉竹さんで働いてらっしゃる職人さんは若い方もいらっしゃた事。

呉竹さんでは若い職人を育てる事にも力を入れられてるそうで

墨型彫刻の方も、奈良で一軒に成った有名な墨型彫刻職人さんの所で修業されて

こちらにいらっしゃるとの事。

墨の魅力って色々あると思うのです。

前回も言いましたが1000年以上もつ事が証明された画材である事。

(聖徳太子の書いた字が今も残っているのですよ。)

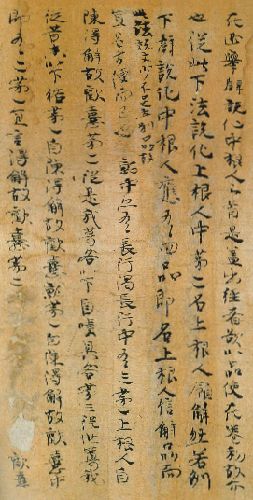

聖徳太子筆 法華義疏

墨で書かれた木の表札は

木の部分は風雨で痩せていきますが、墨で書かれた所は痩せないので

文字がポッコリ盛り上がった様になります。

墨色で同じ色というのは出せません。

同じ墨、同じ硯でも磨る力の入れ加減で変わります。

もちろん同じ墨でも硯が変わると色が変わる。

紙を変えれば色が変わる。

では目の粗い硯と細かい硯両方ですって合わせると・・・・?

こんな事を考え出すと表現は無限です。

少し裏技を言うと。

今の様な寒い時期は水も硯も冷たくて墨がオリにくい時期。

膠は温度が上がると柔らかくなる性質なので

硯を温めたり、水の温度を上げてあげるとオリ易く成ります。

(という私もあまりしないので、加減は分かりませんが・・)

また歌舞伎等の”まねき看板”を書く時は

墨をすり鉢ですりつぶし、艶を出す為に日本酒を入れた

墨汁を使用するのだとか。

どうです?

こんな魅力のある画材を使わない手は無いと思うのですが。

墨液は小学校教育の為に生れた事は前回書きましたが

なんでも速く、便利な今の時代だからこそ

逆に墨を磨る事を取り戻し、自分色の墨色を楽しむ様な授業にした方が

豊かな授業に成る気がしたのでした。

最後に成りましたが

無理なお願いに気さくにお答え頂き、色々お話を聞かせて下さった株式会社呉竹の綿谷会長をはじめ

お助け頂いたスタッフ方々。お仕事を拝見させて頂いた職人皆さんに感謝申し上げます。

2015年02月23日

墨のすってる?株式会社呉竹見学-墨の現状と前置き

先日奈良墨で有名な株式会社呉竹さんに見学させて頂きに伺いました。

そこで色々見聞きさせて頂き、新しい発見等沢山あったのですが

それはまた次回にさせていただいて、その前置きをしておきます。

私の墨。頂いた物も結構多い。

中には戦時中に中国からというのも・・。

業界以外の方にとっては意外な事実なのかも知れませんが

プロで書をやってる人でも最近は墨をすらなく成りました。

もっぱら墨液。

美術館の様な大きな会場で展覧会が開かれるようになって

書道の作品も大きくなり、それを書く為の墨もすってられなくなった事と

墨液が以前と比べると良く成った事。

それらが大きな要因でしょうか。

(自動墨すり機なんて機械もありますが・・・。)

墨液が生れたのは学校教育の現場で

すっている間に授業が終わってしまい書く時間が無い。という声が上がり

墨メーカーがそれに答えた訳ですが。

今は逆に固形墨の存在を知らない若い人も増えたという。

私も実際に聞いた声では

濃縮墨液に水を足し、混ぜる為のマドラーみたいなモノと思っていたり。

水に浸けていると勝手に黒く成ると思っていたり・・など・・・。

悲しい現実です。

じゃあ何故墨をすらないといけないのかと言うと

私にとっては

・墨色の調節がし易い事。

・さらさらしている事。

・やっぱり墨色が良い事。

・表具する時にニジむ様な失敗する事がほとんど無い安心感。

・安心感と言えば、墨は千年以上もつと実証されている画材である事。

・沢山書いていても墨が無くなる度にするので、気分が一度リセットできる事。

一般の方にはそのすっている時間と手の感触も素敵なひとときなのかも知れません。

先日韓国の書家の方から頂いた韓国の墨。韓国の道具は初めてです。

業界では漢字系の人は濃い墨をたくさん使うので墨液。

仮名系の人は墨の伸びが欲しいので墨をする。 なんて風に成っていたりしますが

(例外的にカーボンの粉にボンドを混ぜて書いている所なんかもあります。)

そんな事は関係なく文化としても失うには惜しいとも思うのです。

文房四宝(筆、紙、墨、硯)と言いますが

墨液だと硯も必要無いですもんね。

バケツやプラスチックの容器で事足ります。

墨を使わなくなりますと墨職人はもちろんですが、硯職人も居なく成りますよね。

中国の有名な硯もありますが、日本でも素敵な硯を作ってる。

最近は持つ事を喜びと思えるデザイン的にも洗練されたのを作ってますから

一度ご覧下さい。

雄勝硯復興プロジェクト http://suzuri-ogatsu.jp/ogatsu-exhibition01/

墨も同様彫刻にしろ形状にしろスゴイ技術がそこにはあります。

(呉竹さんの墨の美術館。)

そして残念な現実も聞かされました。

それはまた次回と言う事で。

そこで色々見聞きさせて頂き、新しい発見等沢山あったのですが

それはまた次回にさせていただいて、その前置きをしておきます。

私の墨。頂いた物も結構多い。

中には戦時中に中国からというのも・・。

業界以外の方にとっては意外な事実なのかも知れませんが

プロで書をやってる人でも最近は墨をすらなく成りました。

もっぱら墨液。

美術館の様な大きな会場で展覧会が開かれるようになって

書道の作品も大きくなり、それを書く為の墨もすってられなくなった事と

墨液が以前と比べると良く成った事。

それらが大きな要因でしょうか。

(自動墨すり機なんて機械もありますが・・・。)

墨液が生れたのは学校教育の現場で

すっている間に授業が終わってしまい書く時間が無い。という声が上がり

墨メーカーがそれに答えた訳ですが。

今は逆に固形墨の存在を知らない若い人も増えたという。

私も実際に聞いた声では

濃縮墨液に水を足し、混ぜる為のマドラーみたいなモノと思っていたり。

水に浸けていると勝手に黒く成ると思っていたり・・など・・・。

悲しい現実です。

じゃあ何故墨をすらないといけないのかと言うと

私にとっては

・墨色の調節がし易い事。

・さらさらしている事。

・やっぱり墨色が良い事。

・表具する時にニジむ様な失敗する事がほとんど無い安心感。

・安心感と言えば、墨は千年以上もつと実証されている画材である事。

・沢山書いていても墨が無くなる度にするので、気分が一度リセットできる事。

一般の方にはそのすっている時間と手の感触も素敵なひとときなのかも知れません。

先日韓国の書家の方から頂いた韓国の墨。韓国の道具は初めてです。

業界では漢字系の人は濃い墨をたくさん使うので墨液。

仮名系の人は墨の伸びが欲しいので墨をする。 なんて風に成っていたりしますが

(例外的にカーボンの粉にボンドを混ぜて書いている所なんかもあります。)

そんな事は関係なく文化としても失うには惜しいとも思うのです。

文房四宝(筆、紙、墨、硯)と言いますが

墨液だと硯も必要無いですもんね。

バケツやプラスチックの容器で事足ります。

墨を使わなくなりますと墨職人はもちろんですが、硯職人も居なく成りますよね。

中国の有名な硯もありますが、日本でも素敵な硯を作ってる。

最近は持つ事を喜びと思えるデザイン的にも洗練されたのを作ってますから

一度ご覧下さい。

雄勝硯復興プロジェクト http://suzuri-ogatsu.jp/ogatsu-exhibition01/

墨も同様彫刻にしろ形状にしろスゴイ技術がそこにはあります。

(呉竹さんの墨の美術館。)

そして残念な現実も聞かされました。

それはまた次回と言う事で。

2011年01月05日

ウサギ髭の筆

ウサギのヒゲの筆

鋒の長さ5.5cm

明けましておめでとうございます。

どうぞ本年もよろしくお願い致します。

昨年は個展等の展示以外にも

東京・青山スパイラルでのアートイベントSICF11や

フレンチシェフとのコラボディナー、

街ぐるみアートイベントの木津川アート等

初めての事も多く挑戦させて頂き

実のある年でしたが

今年はより一層動きたいと思って居ります。

どうぞよろしくお願い致します。

兎の髭の筆は

あまり見かけないかも知れませんが

そんなに高い筆でもありません。(私のは4000円程度。)

ピンピンするという印象の、もの凄く張りのある毛なので

先を使って細い硬い線を書くのに向いています。

機会ございましたらお試し下さい。

2010年02月16日

工房探訪

人の作業場って楽しいですよね。

という事で

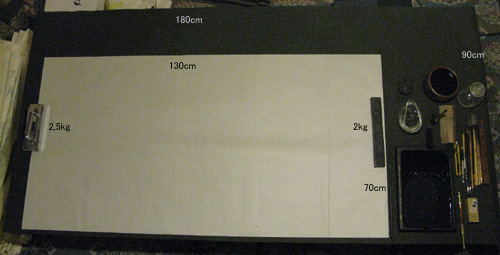

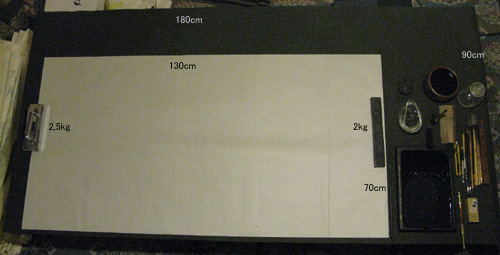

私の仕事場(テーブルの上)の紹介です。

先ずテーブルは木工作家さんにお願いして作って頂いた物で

(といっても材は合板なんですが)

180×90cmの大きさで

硯を置いて全紙サイズの紙(130×70cm)がひろげられる大きさ。

厚いフェルトをひいて何処ででも書ける様にしています。

高さは一般の座卓より少し低めで28cm。

寺子屋のテーブルの高さを参考にした物で

筆で書く時に丁度良くしてあります。

しかもこのテーブルの足は組み替えると

椅子使用の高さにも変えられる様に成っており

立って作業する時も都合の良い様にして頂いてます。

硯は筆と比べると分って頂けると思いますが

デカイです。

30×20cmで他に3つあるのですが

大概これを使ってしまいます。

大きいと摺るのが楽なので・・。

それに伴い墨も大きく成り17×4cm位の物を中心に買っています。

(色合いと膠の事も考え中国のと日本のを合わせたりするので二本出しています。

一般的に中国の墨の方が膠分が多い。)

上画像の→の刷毛は

染色で使う刷り込み刷毛ですが

短い毛を楕円形に束ねた物で

硯を洗うのに最適。

筆を置く時はこれで軽くススぐ様にしています。

筆洗いの壺や、ガラス作家の鳥本氏の水入れ等があり

文鎮は書道道具でなかなかこんな大きく重い物は無いのですが

これは、お坊さんの袈裟を作ってられる方に頂いた物で

生地を押える為の文鎮だそうです。

ツルツルと滑る生地を押えるのにはこれ位の重さが居るのかも知れませんが

細い線を書こうとすると、紙のチョットしたタルミが引っ掛ったりするので

私には必需品の一つです。

筆の話はまたいずれ。

書道の道具は突き詰めると美術的価値のある物もあります。

そう言った物は高価過ぎて実用としては向かないと思うので

今は手を出さないようにしています。

道具紹介でした。

という事で

私の仕事場(テーブルの上)の紹介です。

先ずテーブルは木工作家さんにお願いして作って頂いた物で

(といっても材は合板なんですが)

180×90cmの大きさで

硯を置いて全紙サイズの紙(130×70cm)がひろげられる大きさ。

厚いフェルトをひいて何処ででも書ける様にしています。

高さは一般の座卓より少し低めで28cm。

寺子屋のテーブルの高さを参考にした物で

筆で書く時に丁度良くしてあります。

しかもこのテーブルの足は組み替えると

椅子使用の高さにも変えられる様に成っており

立って作業する時も都合の良い様にして頂いてます。

硯は筆と比べると分って頂けると思いますが

デカイです。

30×20cmで他に3つあるのですが

大概これを使ってしまいます。

大きいと摺るのが楽なので・・。

それに伴い墨も大きく成り17×4cm位の物を中心に買っています。

(色合いと膠の事も考え中国のと日本のを合わせたりするので二本出しています。

一般的に中国の墨の方が膠分が多い。)

上画像の→の刷毛は

染色で使う刷り込み刷毛ですが

短い毛を楕円形に束ねた物で

硯を洗うのに最適。

筆を置く時はこれで軽くススぐ様にしています。

筆洗いの壺や、ガラス作家の鳥本氏の水入れ等があり

文鎮は書道道具でなかなかこんな大きく重い物は無いのですが

これは、お坊さんの袈裟を作ってられる方に頂いた物で

生地を押える為の文鎮だそうです。

ツルツルと滑る生地を押えるのにはこれ位の重さが居るのかも知れませんが

細い線を書こうとすると、紙のチョットしたタルミが引っ掛ったりするので

私には必需品の一つです。

筆の話はまたいずれ。

書道の道具は突き詰めると美術的価値のある物もあります。

そう言った物は高価過ぎて実用としては向かないと思うので

今は手を出さないようにしています。

道具紹介でした。

2007年03月04日

モチグサレ

私が持っている中で一番貴重な筆です。

堆朱(ツイシュ)「彫漆の一。朱漆を何回も塗り重ねて厚い層を作り、これに文様を彫刻したもの。

大辞泉より」によって軸が加工されており、物凄く柔らかな羊毛の筆です。

中国の清時代の物と聞かされましたが、はっきりとしません。

しかし始めの所有者がもったい無くて長らく墨をつけられず置いておいたため

毛を虫が食ってしまいました。

洋服でもそうですが、良い素材の物から虫は食っていくらしく

この筆もそのはめに陥ったのです。

余談ですが、墨には防虫効果他

お寺などの木戸に書かれている書画の様に

木は朽ちても、墨の載っている所は朽ちずに浮き彫りの様に成っているとうり

防腐の効果もあります。

歴史のある物にはやはりそれなりの理由があるのでしょうか。

この虫の餌食になった筆。

私もやはりなかなか使えずにいます。

2007年03月01日

孔雀の筆

孔雀の筆です。

結構使いにくいものですが、見栄えが良いのでよく持ち歩きます。

バサッとした見た目ですが、墨を含むとよくまとまりますが

ペッタンペッタンの書き心地。

扱いにくいです。

こういった物は、扱うという意識を持たないで使うべきなのでしょう。

オーストラリア・ゴールドコーストのギャラリーで私の作品も扱って頂いている

「Gallery TOKONOMA(ギャラリートコノマ)」さん。

こちらのインタビューの時も、この筆が一番印象的だったようです。

インタビュー記事

http://www.gallerytokonoma.com.au/pages/ueta_profile.htm

私が偶然の線だけを狙うように成った時は活躍してくれるでしょう。