2025年04月22日

EXPO2025フランスパビリオンに設置

EXPO2025大阪・関西万博始まりましたね。

開催直前に嬉しいお話が舞い込んできました。

当初はどうなるのか分からないというお話でしたが

フランスパビリオンのVIPルームにCéline Wright(セリーヌ・ライト)さんとの

コラボレーション作品が展示されました。

セリーヌさんとはもう2019年以降色々させて頂いています。

フランスでも一緒にコラボ作品作りましたし。

日本でも一緒に越前に行ったり、京都でパフォーマンスも展示も行いました。

今回展示が叶ったのは京都で一緒に展示した「山水」展の作品。

2022年 山水展より 会場:The terminal Kyoto

これはヴィラ九条山にもその時のシリーズが展示されています。

ヴィラ九条山では毎月1回オープンスタジオが開催されていますので

是非レジデントの作品と共に、エレベーターの扉が開いたスグそこにありますので

一緒にご覧ください。

Villa Kujyoyama エレベーター上がってスグ

フランスパビリオンのVIPルームは私も含めて一般入場では入れない所ですので

直接その展示されてる所を見る事は叶わないのですが

写真を頂きましたので、その写真と事実で喜んでおこうと思います。

本当ならもうひとつ他のパビリオンにフランスのグラフィック会社と共に製作したのがあって

そのコンペにも通ったという話でしたが会場に行くと見当たりませんでしたね。

2年前の話なので途中で方向転換があったのかも知れませんし

長い開催なので、今後出てくるのかも知れません。

夢洲駅から会場へ。テンション上がります

Women’s Pavilion in collaboration with Cartier

次こそはと思う落合陽一さんプロデュースのシグネチャーパビリオンnull²

夕日が綺麗でした。左のパソナパビリオンの上にアトムが座っています

Women’s Pavilion in collaboration with Cartierにあった植物の葉に印刷された写真。

メラニー・ロランさんの写真を千葉 尋さんの技法で表現したという作品。

こういう知らなかった素晴らしいアーティストさんを見つけられるのも楽しいですね。

ともかく私はセリーヌとの仕事が晴れ舞台を頂けた事が何より

きっと彼女も喜んでくれてると思います。

ご助力頂いた日吉屋の西堀さんには感謝。

その日吉屋さんではCeline wright の日本モデル

Cocoon Lightの販売も開始されたそうです。

幼少の頃住んでた日本でのセリーヌ・ライトの展開第一弾

webショップがありますので是非ご覧ください。→コチラ

開催直前に嬉しいお話が舞い込んできました。

当初はどうなるのか分からないというお話でしたが

フランスパビリオンのVIPルームにCéline Wright(セリーヌ・ライト)さんとの

コラボレーション作品が展示されました。

セリーヌさんとはもう2019年以降色々させて頂いています。

フランスでも一緒にコラボ作品作りましたし。

日本でも一緒に越前に行ったり、京都でパフォーマンスも展示も行いました。

今回展示が叶ったのは京都で一緒に展示した「山水」展の作品。

2022年 山水展より 会場:The terminal Kyoto

これはヴィラ九条山にもその時のシリーズが展示されています。

ヴィラ九条山では毎月1回オープンスタジオが開催されていますので

是非レジデントの作品と共に、エレベーターの扉が開いたスグそこにありますので

一緒にご覧ください。

Villa Kujyoyama エレベーター上がってスグ

フランスパビリオンのVIPルームは私も含めて一般入場では入れない所ですので

直接その展示されてる所を見る事は叶わないのですが

写真を頂きましたので、その写真と事実で喜んでおこうと思います。

本当ならもうひとつ他のパビリオンにフランスのグラフィック会社と共に製作したのがあって

そのコンペにも通ったという話でしたが会場に行くと見当たりませんでしたね。

2年前の話なので途中で方向転換があったのかも知れませんし

長い開催なので、今後出てくるのかも知れません。

夢洲駅から会場へ。テンション上がります

Women’s Pavilion in collaboration with Cartier

次こそはと思う落合陽一さんプロデュースのシグネチャーパビリオンnull²

夕日が綺麗でした。左のパソナパビリオンの上にアトムが座っています

Women’s Pavilion in collaboration with Cartierにあった植物の葉に印刷された写真。

メラニー・ロランさんの写真を千葉 尋さんの技法で表現したという作品。

こういう知らなかった素晴らしいアーティストさんを見つけられるのも楽しいですね。

万博会場も行列必須だと思っていましたが、意外とすんなり入場、観覧できましたし

人気パビリオンなんかは夕方以降結構空いてて「どうぞ~!」って入れてくれました。

人気パビリオンなんかは夕方以降結構空いてて「どうぞ~!」って入れてくれました。

また友人の上田バロン君はJR西日本とコラボレーションしていますし

イラストの山口てつじさんは関西パビリオンの壁画を製作。

染色の中嶋健さんは会場内のローソンに天井に47都道府県をイメージした作品を製作。

他にもこれからフランスパビリオンでのパフォーマンスを行うという友人も居たりして

今後はそういうのも見に行かないとなあって思っています。

イラストの山口てつじさんは関西パビリオンの壁画を製作。

染色の中嶋健さんは会場内のローソンに天井に47都道府県をイメージした作品を製作。

他にもこれからフランスパビリオンでのパフォーマンスを行うという友人も居たりして

今後はそういうのも見に行かないとなあって思っています。

ともかく私はセリーヌとの仕事が晴れ舞台を頂けた事が何より

きっと彼女も喜んでくれてると思います。

ご助力頂いた日吉屋の西堀さんには感謝。

その日吉屋さんではCeline wright の日本モデル

Cocoon Lightの販売も開始されたそうです。

幼少の頃住んでた日本でのセリーヌ・ライトの展開第一弾

webショップがありますので是非ご覧ください。→コチラ

2025年03月07日

3月の京都での展示

3月の展示のお知らせです。

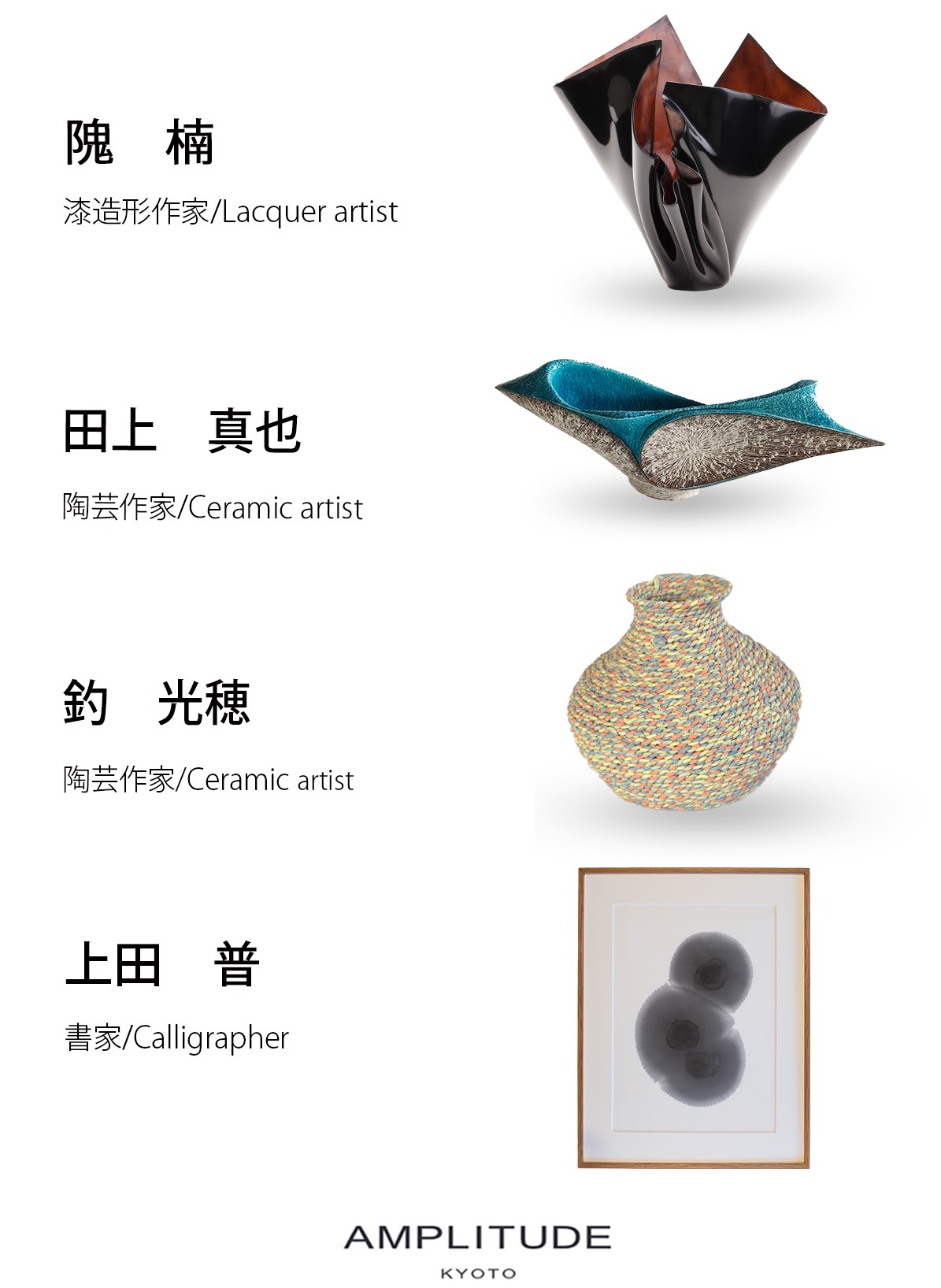

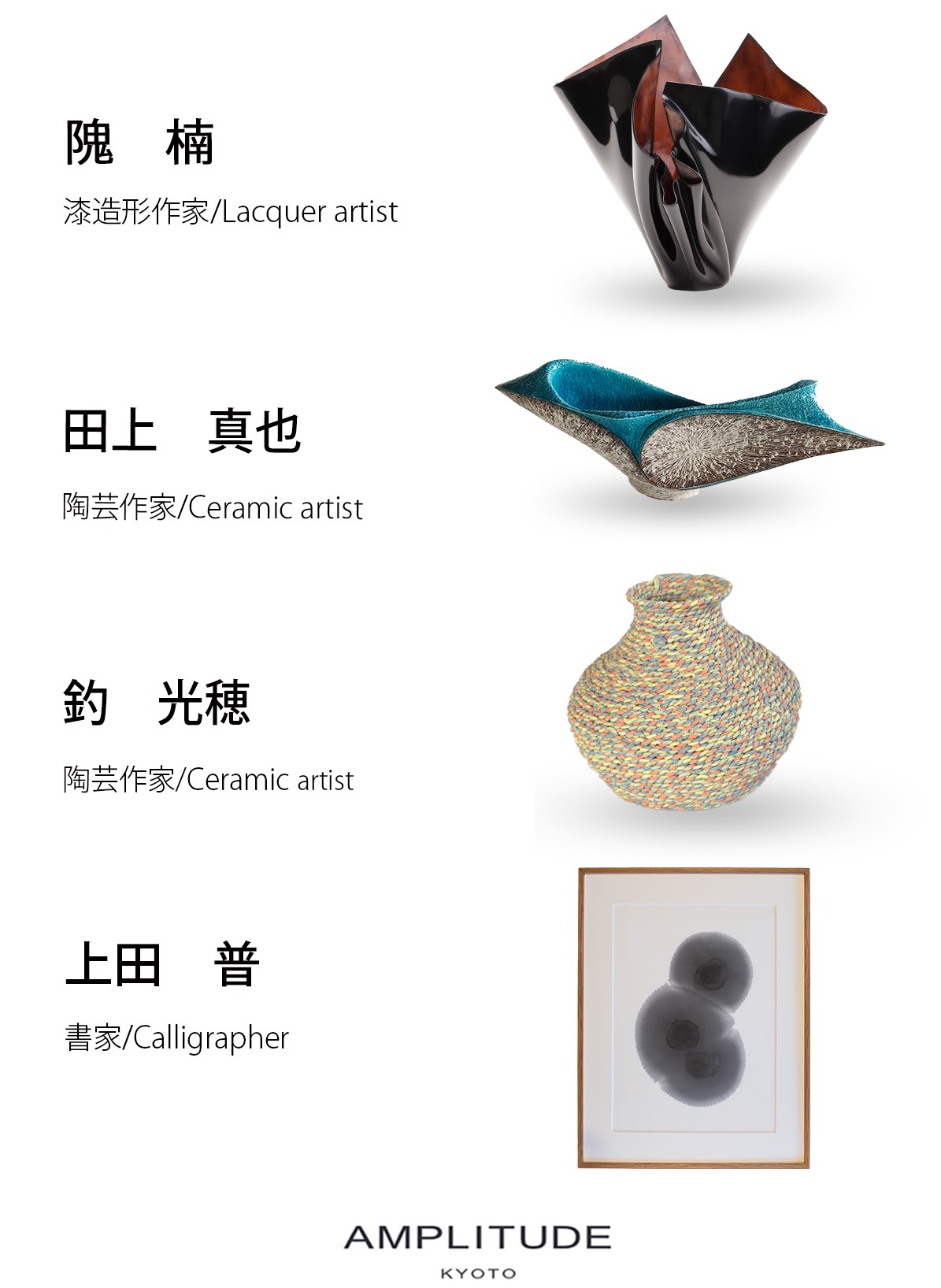

工芸のいまのかたちVOL.4

日時:2025年3月10日~5月30日

オープン:月曜~金曜10:00~17:00

閉廊:土・日・祝

会場:京都アンプリチュード ANPLITUDE

京都市中京区御池通堀川東入森ノ木町208番地の2

漆、陶芸などのアーティストとの4人展のひとりとして私の作品も展示販売されます。

会場は京都二条城のすぐ近く、お近くの際はお立ち寄り下さい。

――――――――――――――――――

もうひとつ

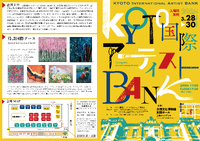

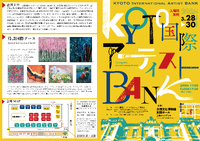

KYOTO国際アーティストBANK2025

日時:2025年3月28日(金)〜30日(日)

11:00~17:30(最終日17:00)

会場:京都文化博物館別館

2005年から数年コチラで開催される”京都アートフリーマーケット”というのに参加していました。

それぶりですので随分時間が経ち、驚きですが

今回は若干主旨が違うので是非!とお声掛け頂き参加させて頂く事になりました。

狭いスペースですが、だからこそ尖がった作品達を持っていってみようと思っています。

この開催中はずっと会場に居ますので

是非覗きにお出で頂けたらと思います。

参加作家達を見ると異種格闘技的な様子。

私も楽しみです‼

工芸のいまのかたちVOL.4

日時:2025年3月10日~5月30日

オープン:月曜~金曜10:00~17:00

閉廊:土・日・祝

会場:京都アンプリチュード ANPLITUDE

京都市中京区御池通堀川東入森ノ木町208番地の2

漆、陶芸などのアーティストとの4人展のひとりとして私の作品も展示販売されます。

会場は京都二条城のすぐ近く、お近くの際はお立ち寄り下さい。

――――――――――――――――――

もうひとつ

KYOTO国際アーティストBANK2025

日時:2025年3月28日(金)〜30日(日)

11:00~17:30(最終日17:00)

会場:京都文化博物館別館

2005年から数年コチラで開催される”京都アートフリーマーケット”というのに参加していました。

それぶりですので随分時間が経ち、驚きですが

今回は若干主旨が違うので是非!とお声掛け頂き参加させて頂く事になりました。

狭いスペースですが、だからこそ尖がった作品達を持っていってみようと思っています。

この開催中はずっと会場に居ますので

是非覗きにお出で頂けたらと思います。

参加作家達を見ると異種格闘技的な様子。

私も楽しみです‼

2024年10月07日

「筆墨親子」展 宮本信代×上田普

母 宮本信代と二人展を行います。

二人展という形では2011年に京都で行って以来になるのだと思います。

また私の神戸での展示も前回は2019年ですから随分間が空いてしまいました。

大竹民子さんの著書「海の庭」の刊行が去年でしたから

コラボレーションという意味ではそれまでも行っていますが

作品展として一緒に展示するのは久しぶりになりますね。

アート〇美空間Sagaも15周年を迎えたそうです。

その15年の中でも私が一番多く展示をさせて頂いてるのだそうで

この展示でもうひとつ記録更新になりますね。

今回は軸作品を3点用意しています。

また本の仕立ての作品も2点。

本は今の情勢を踏まえた作品を制作しました。

2017年に95歳で亡くなられた京都の三月書房の元店主 宍戸恭一さん(喫茶店仲間でした)

その宍戸さんが研究されていた戯曲家 三好十郎の作品からのモノです。

宍戸さんには「悪人になれ」と言われていました。

戦後左派、右派と思想の観点で活動されていた宍戸さんだからこその言葉です。

要は中道の事で、世間は勝手に右へ、左へと動いています。

自分が真ん中に居てると左右の人からは悪人に見える。

しかし恐れず、群れず、中道を歩めという言葉でした。

私とって大切な言葉。そして今まさにその目が必要な気もしてそれを作品にしてみようと思いました。

私は会期中はずっと会場にいる予定で

宮本信代の在廊日は19日㈯、20日㈰、23日㈬、24日㈭、27日㈰となります。

どうぞ会場まで足をお運び頂けます様よろしくお願い致します。

----------------------------------------------------

筆墨親子 宮本信代×上田普

日時:2024年10月19日㈯~10月27日㈰

11:00-18:00(最終日 16:00まで)

会場:アート〇美空間Saga(神戸 Kobe)

兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-18 観音寺ビル1階

TEL 078-321-3312

書から油絵、水彩、クロッキーと渡り洋画の技法を取り入れた”墨の絵“を描く宮本信代。

その宮本から書を学び、独自の解釈で表現する上田普。

互いに違う方向を歩みつつも筆線、墨の魅力に惹きつけられ独自の表現を模索し続ける親子による二人展。

2024年10月07日

スイスRomainmotierロマンモンティエの個展

色んなモノがブログの方では付いていけていません。

6月の話をしようと思います。

本当ならスイスに居てる間はどんどん更新してと思ってたのですが

全くでした。

軽いし、機能も有りそうだからと思ってたChromebookが

私には使い難かった事も要因のひとつ。普段から慣れておけば良かったのかも知れませんが。

ともかく現地で制作した作品は19点。

それを一堂に集めた展示とパフォーマンスを6月23日に行いました。

私にとってもロマンモンティエの滞在最終日でもあり

オープングを迎えて次の日は帰国の途という日程で

荷物をまとめつつ展示を行う慌ただしい日程になりました。

ともかく展示風景とパフォーマンスを動画にまとめました。

フレームの付いた作品はこのロマンモンティエの姉妹都市である新潟・長岡市の小国和紙を使い制作しています。

ロマンモンティエにある教会はスイスで一番古いと言われる教会で

その側にある発掘された300年、400年前の墓石の拓本(墨は使っていませんが)を取り

そのエンボスを残しつつ書きました。

パネルの作品の展示は難しかったですねえ。

均一に展示できる数量ではありませんし、大きさはランダムですし

なかなかな試行錯誤で展示しました。

これはちょうど開催されていたニコラ・ド・スタールの作品と、美術館からの帰りに見てた

大地、雲、空のレイヤーになっている向こうの風景が合致し、理解できた気がして

その3つのレイヤーを3本の線で表現したモノ。

またそこから3本線で全て表現したのですが

教会のシルエット、山、歴史、人、自然の関わりみたいなモノを表現しました。

また日本で表現してた微妙な墨の表現が石造りの建物には途中から合わない気がして

もっと強いコントラストが表現のできる削り墨を使いました。

向こうの硬水では全然墨が磨れない事も難儀しましたね。

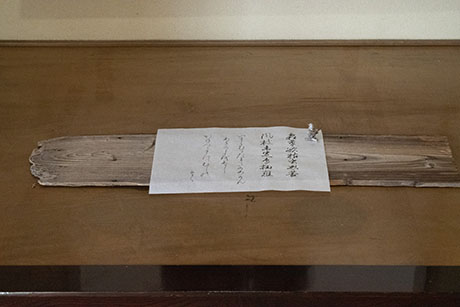

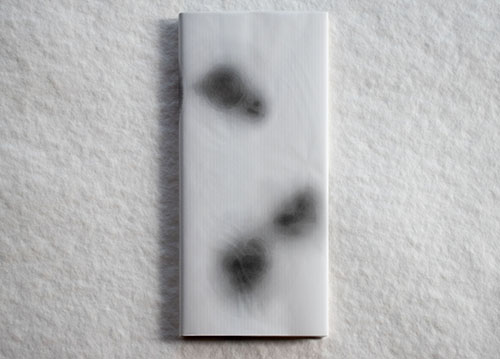

「軌跡」という作品ですが

向こうでメモ、日記の様に書いていた作品です。

記憶がレイヤーになって次の日、明後日のページにも影響されます。

この本は私の持ち込みの紙で大福帳の方法で綴じて頂き、持って行ってました。

京都の経師mucuraさんの仕事です。

最後に置いている石はたぶん元教会の一部だった石。

色、質感が一緒でしたから。

その石の痕跡を留めてこの日記を閉めました。

ズルズルを鼻をすすってると思いますが

どうもこの季節にヨーロッパに行くと私は花粉症になるのです。

この「軌跡」の作品が役立ったのがパフォーマンス。

慌ただしくて全くパフォーマンスの構想が無いまま迎えてしまい。

始まって墨を磨ってる時もまだ考えていました。

ふとこの本を思い出し、頭の中でページをめくりながら行ったのがこのパフォーマンスです。

ざっと70名以上もの方がたぶん居てくれたのだと思います。

私は全く知り合いの居ない所でしたので

レジデンスのイザベルさんがホントに頑張ってくれました。

お出で頂いた方々も長く滞在して頂き、色んな話をしました。

この日から展示が始まり、夏の間展示が行われ

私が居ない時にご覧頂いた方からインスタを通じてメッセージを頂いたりもありました。

それで開催の無事と、私が居なくてもきちんと紹介してくれてる現地のイザベルさんを思い返していました。

他にも現地の小学校でのワークショップや地元の人々へのワークショップを行いましたが

それはまた後日。

最後になりましたが母 宮本信代と二人展を神戸で行います。

その名も「筆墨親子」 宮本信代×上田普

2024年10月19日~10月27日

11:00-18:00(final day ~16:00)

アート〇美空間Saga(神戸 Kobe)

久しぶりの神戸での展示です。

是非足をお運び下さい。

6月の話をしようと思います。

本当ならスイスに居てる間はどんどん更新してと思ってたのですが

全くでした。

軽いし、機能も有りそうだからと思ってたChromebookが

私には使い難かった事も要因のひとつ。普段から慣れておけば良かったのかも知れませんが。

ともかく現地で制作した作品は19点。

それを一堂に集めた展示とパフォーマンスを6月23日に行いました。

私にとってもロマンモンティエの滞在最終日でもあり

オープングを迎えて次の日は帰国の途という日程で

荷物をまとめつつ展示を行う慌ただしい日程になりました。

ともかく展示風景とパフォーマンスを動画にまとめました。

フレームの付いた作品はこのロマンモンティエの姉妹都市である新潟・長岡市の小国和紙を使い制作しています。

ロマンモンティエにある教会はスイスで一番古いと言われる教会で

その側にある発掘された300年、400年前の墓石の拓本(墨は使っていませんが)を取り

そのエンボスを残しつつ書きました。

パネルの作品の展示は難しかったですねえ。

均一に展示できる数量ではありませんし、大きさはランダムですし

なかなかな試行錯誤で展示しました。

これはちょうど開催されていたニコラ・ド・スタールの作品と、美術館からの帰りに見てた

大地、雲、空のレイヤーになっている向こうの風景が合致し、理解できた気がして

その3つのレイヤーを3本の線で表現したモノ。

またそこから3本線で全て表現したのですが

教会のシルエット、山、歴史、人、自然の関わりみたいなモノを表現しました。

また日本で表現してた微妙な墨の表現が石造りの建物には途中から合わない気がして

もっと強いコントラストが表現のできる削り墨を使いました。

向こうの硬水では全然墨が磨れない事も難儀しましたね。

「軌跡」という作品ですが

向こうでメモ、日記の様に書いていた作品です。

記憶がレイヤーになって次の日、明後日のページにも影響されます。

この本は私の持ち込みの紙で大福帳の方法で綴じて頂き、持って行ってました。

京都の経師mucuraさんの仕事です。

最後に置いている石はたぶん元教会の一部だった石。

色、質感が一緒でしたから。

その石の痕跡を留めてこの日記を閉めました。

ズルズルを鼻をすすってると思いますが

どうもこの季節にヨーロッパに行くと私は花粉症になるのです。

この「軌跡」の作品が役立ったのがパフォーマンス。

慌ただしくて全くパフォーマンスの構想が無いまま迎えてしまい。

始まって墨を磨ってる時もまだ考えていました。

ふとこの本を思い出し、頭の中でページをめくりながら行ったのがこのパフォーマンスです。

ざっと70名以上もの方がたぶん居てくれたのだと思います。

私は全く知り合いの居ない所でしたので

レジデンスのイザベルさんがホントに頑張ってくれました。

お出で頂いた方々も長く滞在して頂き、色んな話をしました。

この日から展示が始まり、夏の間展示が行われ

私が居ない時にご覧頂いた方からインスタを通じてメッセージを頂いたりもありました。

それで開催の無事と、私が居なくてもきちんと紹介してくれてる現地のイザベルさんを思い返していました。

他にも現地の小学校でのワークショップや地元の人々へのワークショップを行いましたが

それはまた後日。

最後になりましたが母 宮本信代と二人展を神戸で行います。

その名も「筆墨親子」 宮本信代×上田普

2024年10月19日~10月27日

11:00-18:00(final day ~16:00)

アート〇美空間Saga(神戸 Kobe)

久しぶりの神戸での展示です。

是非足をお運び下さい。

2024年09月16日

アート〇美空間Saga15周年Mindfulness ~ 明日が見える~

神戸のギャラリーアート〇美空間Sagaさんの15周年記念イベント

Mindfulness ~ 明日が見える~ Saga x 片山工房

会期:2024年9月29日(日)~10月6日(日)

11:00~18:00(会期中無休・無料)

会場:アート〇美空間Saga(神戸 Kobe)

兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-18 観音寺ビル1階

☆オープニングトークイベント「明日が見える」

片山工房代表 新川修平氏&アート〇美空間Saga代表 正田朝美

9月29日(日) 15:00~ 無料

☆クロージングパーティー

10月6日(日)17:00~19:00

<出品作家>

紀光(絵画)/畦地拓海(漆芸)/アレトコレ ココ(立体造形)

大西節子(絵画)/大野えつし(コーンアート)/小田浩之(絵画)

加治聖哉(立体造形)/梶山美祈(立体造形)

鞍井綾音(絵画)/河野甲(立体造形)/コウノシゲコ(立体造形)

斉藤真人(絵画)/佐田かおり(絵画)/柴田知佳子(絵画)

中谷久恵(絵画)/永山政士郎(絵画)/湯井亮(絵画)

藤尾タケル(絵画)/藤澤憲彦(立体造形)/藤田有里子(箔工芸)

藤原正和(キネティックアート)/前田彩華(絵画)/増田薫(絵画)

升田学(ワイヤーアート)/美崎久美子(アブストラクト)/三野彰太(ジュエリー)

宮本信代(墨の絵)/山田千晶(彫刻)/脇阪真祈子(テキスタイルアート)/上田普(書)

―――――――――――――――――――――

はじめは確か漆造形作家の栗本夏樹さんや、画家の藤波晃さんの展示が

Sagaさんであり、それを見に伺った事だったと思います。

お二人とも私が京都に来た頃からお世話になった作家さんで

そんな全くタイプの違うお二人が私を推して頂いた事で

それだったらと興味を持って頂いたんだったと思います。

それからは

2011年「つなぐー書の可能性」

2013年「書裂」

2016年「かなで」

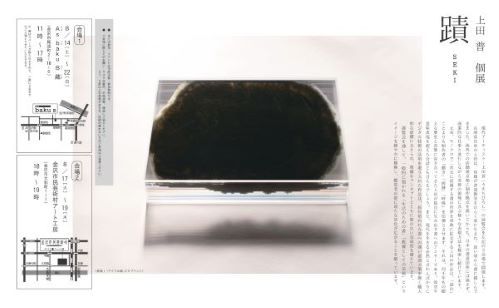

2019「蹟」 の個展。

ちょうど10年前はグラフィックデザイナーの泉屋宏樹さんとイラストレーターの上田バロンさん

と行った「虎・TORA・トラ」もありましたね。

また新年やフェイバリッツ等の色々なグループ展でもお世話になりました。

出身の淡路島からも近いので神戸は身近な存在で

学生時代の淡路から見た、憧れの地の印象が今も抜けません。

またこのあとは

私の母と開催する

「筆墨親子 宮本信代×上田普」

2024年10月19日~10月27日もあります。

どうぞソレもお楽しみに。

2024年06月30日

ファッションTRINITASとのコラボレーション

良寛さんの漢詩「花無心招蝶 蝶無心尋花」

(花は無心にして蝶を招き、蝶は無心にして花を尋(たず)ぬ)

花が咲くと自然に蝶が来るし、蝶が来るときには、自然に花が開いている。

自然の営み、めぐり逢い。

逆さまですが「無心」部分

それを切り分け合いながらパンツ、ジャケット、ワンピース等のオーダーを承り

制作していく事で、自然と隣り合う人達が繋がり合うという企画です。

TRINITASさんとの企画は何度目になるのか?3度目、4度目?忘れましたが

これは対立していく世の中へ向けたTRINITASさんからのメッセージです。

またこれまで製作していました

コラボレーションシャツの製作の受注も同時に行います。

製作費はパンツ42,000円、ジャケット半裏58,000円、総裏65,000円、シャツ30,000円、ロングシャツ33,000円など

パンツにもジャケット、コート、ワンピースなど様々なパターンがTRINITASさんにはありますので

そのパターンを合わせて頂きながらお好きな形、大きさをTRINITASさんとご相談

頂ければと思います。

--------------------------------------

「纏書」

TRINITAS×上田普

6月29日~7月7日

TRINITAS 〒604-8262京都市中京区油小路三条西入る宗林町82

ハイツサンローズ1F西

075-708-5719

------------------------------------------------

2024年06月20日

webマガジンとスイスでの展示

1ヶ月のスイス・ロマンモンティエのレジデンスもカウントダウンの段階になりました。

早いなあ。

作品も最終段階に入り、仕上げ作業。

表具の道具も持ってきてるので

コチラでパネルが用意できれば、裏打ちし、パネルに貼るなり

額に入れるなりいつもどおりの仕上げができる。

カナダにいてる時に向こうで手に入るフレーム付きのキャンバスに

作品を貼ってたんですが、大学で学んだ裏打ちの仕方を思い出しつつ

道具を揃え、やってたのが始まりで

その後京都でも掛け軸を作るとき以外は自分でやる様になりました。

この仕上げを自分で出来るようになってて良かったと

今ここで実感しています。

使ってる紙は新潟長岡の小国和紙。ロマンモンティエと元々交流があり

姉妹都市の証として小国和紙を使って制作も行っています。

雪晒しといって雪で漂白を行ってる希少な和紙。

今回沢山使わせて頂きましたよ。

ここでの個展スタートは6月23日で、パフォーマンスも行います。

その後作品は夏の間展示される予定です。

あと先月東京で行ったインテリアデザイナーさん企画の

アクアリムの浦田さんと行った展示がWEBマガジン コラージで紹介して頂いています。

https://collaj.jp/data/magazine/2024-06/

綺麗に写真を撮っていただいて嬉しい。

是非御覧ください。

2024年05月28日

スイスRomainmôtierロマンモンティエにアーティストレジデンシー

スイス・ロマンモンティエに来ました。

Romainmôtierフランス側のスイスです。

中央にスイスでは一番古いらしいロマンモンティエ教会があり

初めは928年に建てられたそうで、日本で言うと菅原道真が生きていた時代。

そこから2度の火災があり、色々変遷はあったみたいですが

たぶん今少し垣間見られるのは14世紀頃、日本の鎌倉、室町時代辺りでしょうか。

その辺りの壁画が残っています。

そんな教会の周囲にも古い建物が残ってて

小さいながも歩いてて楽しい村です。

いたる所にこういう水場があって

絶えず水が出ています。

近くの山間から湧き水が出てるようです。

この左側がレジデンス。右はレストランになります。

ここも元修道士達の建物の一部で昔は教会と回廊で繋がってたみたいです。

知人を通じてレジデンスのイザベルさんが私の事を知って頂き

ここのアーティストレジデンシーに誘って頂きました。

扉を開けたら観光地ど真ん中でベンチで食事をしてる人達と目が合う様な

環境ですが、歴史的建造物の中に素敵なアトリエとして場を提供してもらいました。

また最終的にはこの場に作品を展示しギャラリーとしても使う事になるそうです。

ここで1ヶ月ほど滞在し、作品制作、最終日には展示、パフォーマンスなんかをして帰る事になります。

早速山を2,3時間トレッキングの様に歩いたり

コチラに住んでる日本人のパイプオルガン奏者で作曲家の方に出会ったり

なんか楽しそうな予感。

Romainmôtierフランス側のスイスです。

中央にスイスでは一番古いらしいロマンモンティエ教会があり

初めは928年に建てられたそうで、日本で言うと菅原道真が生きていた時代。

そこから2度の火災があり、色々変遷はあったみたいですが

たぶん今少し垣間見られるのは14世紀頃、日本の鎌倉、室町時代辺りでしょうか。

その辺りの壁画が残っています。

そんな教会の周囲にも古い建物が残ってて

小さいながも歩いてて楽しい村です。

いたる所にこういう水場があって

絶えず水が出ています。

近くの山間から湧き水が出てるようです。

この左側がレジデンス。右はレストランになります。

ここも元修道士達の建物の一部で昔は教会と回廊で繋がってたみたいです。

知人を通じてレジデンスのイザベルさんが私の事を知って頂き

ここのアーティストレジデンシーに誘って頂きました。

扉を開けたら観光地ど真ん中でベンチで食事をしてる人達と目が合う様な

環境ですが、歴史的建造物の中に素敵なアトリエとして場を提供してもらいました。

また最終的にはこの場に作品を展示しギャラリーとしても使う事になるそうです。

ここで1ヶ月ほど滞在し、作品制作、最終日には展示、パフォーマンスなんかをして帰る事になります。

早速山を2,3時間トレッキングの様に歩いたり

コチラに住んでる日本人のパイプオルガン奏者で作曲家の方に出会ったり

なんか楽しそうな予感。

2023年11月13日

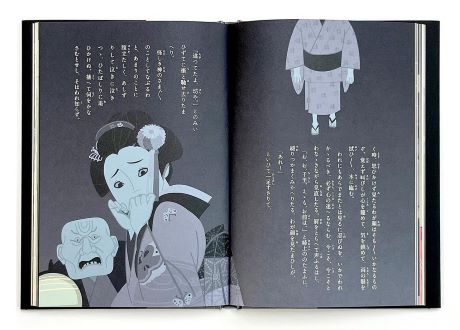

普及版「絵本 龍潭譚」刊行されました。

200部限定一冊30,000円の「絵草子 龍潭譚」から12年。

普及版「絵本 龍潭譚」が国書刊行会から定価2,750円 にて発売されました。

今年は泉鏡花生誕150年の年で様々な角度から泉鏡花に関するイベントが催されました。

今も坂東玉三郎×泉鏡花、幻想の美 舞台4作品が全国映画館で上映。

金沢の泉鏡花記念館では特別展「再現! 番町の家」が開催中。

また可愛らしい鏡花が歩き回るweb展覧会もコチラで。

泉鏡花作品に触れる事になったのは

まさに12年前の「絵草子 龍潭譚」からです。

イラストレーターの中川学さんが泉屋宏樹さんに自費出版で本を作りたいという相談をされ

そのタイトルを書かせて頂く事になってから。

その後「絵本 化鳥」、「朱日記」、「榲桲(まるめろ)に目鼻のつく話」と

関わらせて頂きました。

なんなら私自身が鏡花に似てるんじゃないか!?という話になったり。

鏡花の手書き原稿から垣間見える鏡花の人物像をお話させて頂いた事もありました。

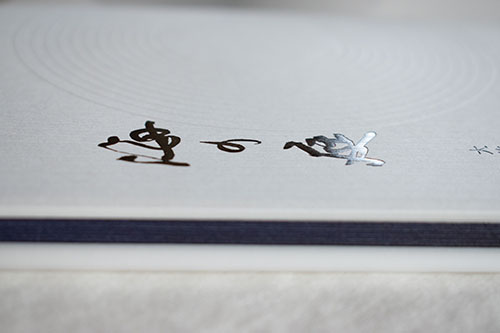

さて今回、私の読めるのか読めないのか分からない「龍潭譚」の文字を

(当時、読めなくても構わないという中川さんからのお話があったからですよ)

残して頂き、装いを新たにしつつも、元の印象を上手く残して普及版が完成しました。

元のA4サイズから手に収まるA5変型判になり、金属の表紙から黒い紙の表紙になりましたが

本を開くと見事に前の印象を残しています。

紙の手触り、色合い。色々苦労があった事は聞いていますがこれも素晴らしい本になったと思います。

というか印刷、デザインは新たに凝りに凝ってます。

苦労話は泉屋さんの方から。

今回出版記念として

鏡花生誕150年「絵本 龍潭譚」刊行記念原画展が開催されます。

会期:2023年11月17日(金)~12月4日(月) 最終日17時まで

12:00 ~19:30(日曜日は19時まで) 11/21日(火)、22日(水)、29日(水)休み

会場:本屋Title 2Fギャラリー

〒167-0034 東京都杉並区桃井1-5-2

中川学さんの朗読会&サイン会:11月17日(金)15:00~16:00 参加費無料

中川学さん在廊日:11/17(金)12:00~17:00 &12/3(日)13:00~17:00

ということです。

お近くの方はこの機会に是非足をお運び下さい。

これまで長く使っていた煙管がとうとう支障をきたしてきて

谷川清次郎商店に行きますと確か鏡花記念館で見たような煙管が。

これもご縁と思い購入してきました。

これは”如心”という煙管なのですが、茶道表千家で使われる型だそうです。

鏡花は表千家?かどうかは分かりませんが

沢山の持ってた内の一つはこの型の煙管だったと思います。

せっかく似てると言われていますので、煙管も寄せてみた訳ですW。

国書刊行会HP https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336075383/

2023年10月30日

第56回造本装幀コンクールで「海の庭」が文部科学大臣賞を受賞!

第56回造本装幀コンクールにて大竹民子著「海の庭」が文部科学大臣賞を受賞致しました。

ブックデザインの泉屋宏樹さんから電話を受け「ウソッ‼」と大きな声を上げたので

階下から妻が「どうしたの?」と駆け上がってくるほどの驚きとビッグニュースでした。

授賞式では改めて製作メンバーと家族が集まる事ができ

また国書刊行会の磯崎さんも来て下さったので

ようやく本当の製作メンバーが集結する事ができました。

(コロナ禍での制作でしたのでほとんど顔を合わせる事ができなったのです)

他にも印刷、製本でお世話になった方々とも初めてお会いする事ができ

コチラの知り得なかったご苦労も聞かせて頂き

本当に色々な方の手があり、この本が形になったのだと改めて感じました。

皆様ありがとうございました。そしておめでとうございます。

受賞式での泉屋さんのコメントも良かったので

それは泉屋さんのnoteから是非ご覧ください。

泉屋さんこういう時には必ず私とTRINITASとのコラボシャツを着てくれてます。感謝。

審査員の方も「本と同じオーラを感じたからきっと同じ人が作ったのだと思った」と言ってくれてました。

そういうモノなんですかね? でも嬉しいお話でした。

今後受賞作品は印刷博物館、 奈良図書情報館などでの巡回展。

来年開催されますドイツ・ライプツィヒでの

BEST BOOK DESIGN FROM ALL OVER THE WORLD『世界で最も美しい本コンクール』。

フランクフルト・ブックフェア等に出品して頂けるとの事。

もちろんまだ購入可能ですので

コチラから国書刊行会HP是非お手に取って頂けたらと思います。

審査員の方々のコメントが授賞式で配られた冊子にありましたので掲載させて頂きます。

-------------------------------------------------------------------

島根の海辺で暮らす大竹民子氏の随筆集。 紡がれた文章からの「枯山水と水」の相反するイメージを巧みに融合させ、美 しい本に仕上げた。 龍安寺の砂紋を表す規則的な空押しの白いカバーに、墨の滲みが帯として重なる。 滲みは、深い藍色の表紙、見返しへと浸透し、 本文へ導いていく。天地小口 も藍に染められ本文ページとコデックスの背の白が浮き立 つ。 見え隠れする綴じ糸が愛おしい。 バーコードの対応も含め、 隅々に本づくりの誠実な熱意を感じた。

( 浜田桂子 )

帯に墨の滲みの広がりが3つ。 色は白と黒。 シンプルで、広 がる円の柔らかさと、硬質さが同居する。 龍安寺石庭の一部 を写し出した、と知って納得。

日本の石庭は思想だと思う。 透け感のあるカバー、 表紙、裏表紙までしみこむ墨の痕を表現し、奥行きを持たせたことにその思想を感じる。 チリを1ミリにしたところにも、研ぎ澄まされた日本的な美を表現し、ストイックな美を追求している。

( 中江有里)

魅力的な縦長の判型とコデックス装が本書に与える、片手で持って開ける安定感が実にいい。 テキストを上部に揃え下に広めの余白をとったレイアウトは、視線を上目に集中させ、読者の背をシュッと伸ばす。 また、本をめくる手が邪魔にならず、 ページと視線がスムーズに移動する。 紙の透け感を利用した 2枚のジャケットと本体に配された、タイトルと呼応する水墨調の表現が、 濃灰色の本文とともに本全体を貫き、本書を静穏なオブジェクトにしている。

( 寺本美奈子)

-------------------------------------------------

事細かに本を見て頂いている事が分かります。

また専門的な目線も、コレは泉屋さんや制作に携わってくれた方々の苦労が報われますね。

最後に今年3月に島根県立美術館で開催しました「海の庭出版記念原画展」

その会場で流していました著者自身によって撮影されました松江の風景。

「海の庭」の原風景です。youtubeにアップしましたので本を片手に目と耳で楽しんで頂けたらと思います。

みんなおめでとう!

2023年10月30日

風の聲(こえ)亀岡城跡芸術展終わりました。

京都・亀岡で開催していました城跡芸術展2023が終わりました。

ゆったりとした、清々しいアートイベントで天気も気候も良かった事もあるのか

ともかく気持ち良く過ごさせて頂きました。

この会期の直前にガザ地区とイスラエルの争いが始まりました。

昨年イスラエルで書道を勉強されてる方たちが団体で京都に来られて

書道のワークショップをしましたし、この直前の時期にも

もう一度できないかと打診されて、制作の忙しさを理由にお断りさせてもらってたんです。

本来なら皆さん日本に来てて、何処かで書道の勉強をされてる予定でした。

それがこんな事で全てキャンセルに成ったと主催のイスラエルの書家さんは話していました。

書道教室の生徒さんの中にはウクライナの方も居り、彼女は現在ドイツに避難していますし

フランスからオンライン教室を受けてる方はユダヤ人系の方で親族はイスラエルに居ると話していました。

アメリカ、ユーロ、アルジャジーラのニュースを見て、それぞれの動向を見ているそうです。

同じ戦争でも立場が違えばそれぞれが違う事を話している。

複雑で長い歴史的状況もあり、ややこしい利害関係までもが結びついて。

"人は静かである事を物音を聞く事で認識する。

病気になる事で健康を思い、争いを体感する事で平和を願う。

いま風のただ中で何を思う。”

この展示の為に書いた文章です。

2014年香港のアジアデザイン賞の授賞式で審査員の方が話されていました。

「今日ここに集まっている皆さんは各国を代表する優れたデザイナーの皆さんです。

その優れたデザインの力で、世界をより良い方へ導いていって下さい」と。

アジアデザインとは言え、世界的企業の優れたデザインも含めたアワードでしたので

確かに!と思えました。

優れたデザイン、作品は世界をより良い方へ導けるかも知れない。

霜草欲枯虫思苦

風枝未定鳥栖難

いまこむと だれたのめけん

あきのよを あかし

かねつゝ まつむしのなく

インスタレーションは写真では伝わりにくいので動画にしてみました。

hope see you guys soon.

I believe that good art piece can make better world.

2023年02月15日

「海の庭」出版記念原画展

「海の庭」の評判が良いそうです。

オンラインで「ああでも、こうでも」とやり、資料として現地の景色を写真や動画で送って頂いたり

それらを絵にする母に伝え「ああでも、こうでも」とやりとりし

著者の大竹さんに亀岡にまで来て頂き、みんなの方向性をもう一度確認したり。

お互いの装幀に関する微調整、印刷の色合いの確認。

一冊の本を作る工程は色々ありました。それらを全てクリアしてようやく出版という形になった「海の庭」。

嬉しいなあ。

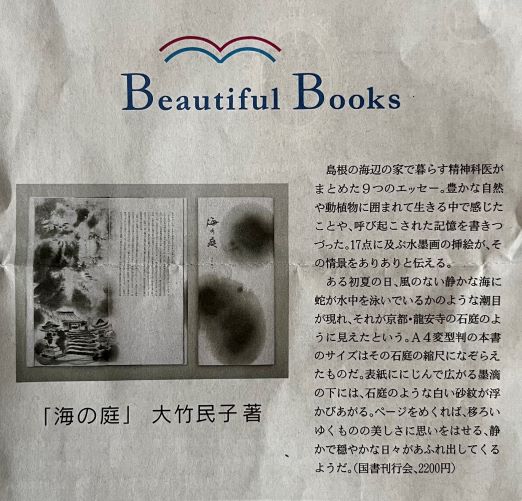

新聞にもこの様に取り上げて頂けたそうで。

Beautiful Booksというのがまた嬉しいじゃないですか。

文章、挿絵、表紙、装幀について短い中にもキチンと全部触れて頂き

作った側の気持ちが伝わってる気がします。

(日本経済新聞 2023年2月12日付)

誠にありがとうございました。

そんな「海の庭」出版にまつわるアレコレを見て頂ける機会が

著者の大竹民子さんの地、島根県松江市にて行える事になりました。

母 宮本信代が描いた17点の挿絵の原画を中心に

表紙、題字の原画。本の完成に至るデザイン、装幀の裏側も見て頂ける様な展示になります。

------------------------------------------------------------

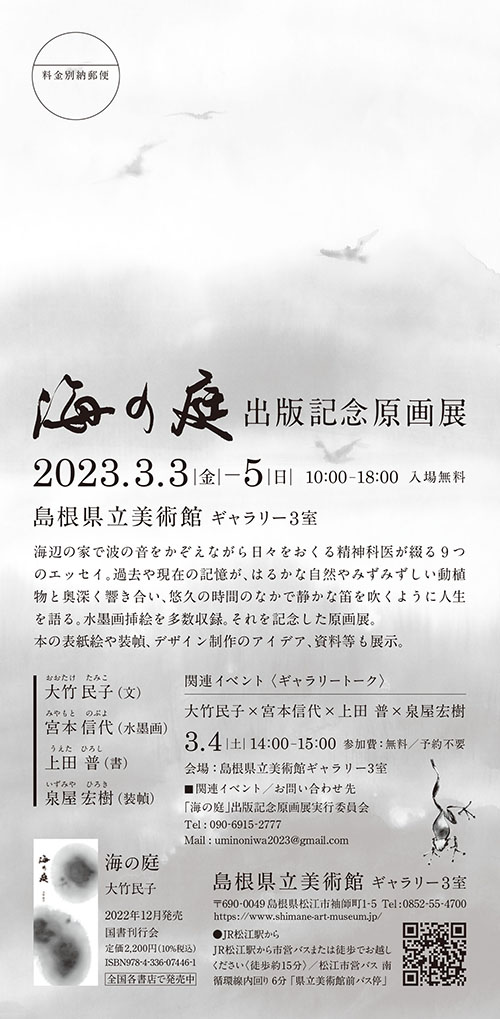

海の庭出版記念原画展

会期:2023年3月3日(金)~5日(日)

10:00~18:00 入場無料

会場:島根県立美術館 ギャラリー3室

島根県松江市袖師町1-5

<ギャラリートーク>3月4日 14:00~15:00 参加費無料/予約不要

会場:島根県立美術館ギャラリー3室

著者:大竹民子 水墨画挿絵:宮本信代 題字、表紙書:上田 普 装幀:泉屋宏樹

の4人による本の製作にまつわるお話をさせて頂きます。

--------------------------------------------------------------------

という事で私達も大阪、京都から駆け付けます。

私にとったら松江は初上陸。

しかしながらちょっと前から松平不昧公はずっと気になってて

ようやく会いに行ける様な気がしています。

なんと楽しみな松江。

はじめましての方が多いかと思いますが

お目に掛かれますのを楽しみにしております。

どうぞお近くの際はお立ち寄り下さい。

2023年01月15日

「海の庭」完成

エッセイ集「海の庭」 大竹民子著

出版元:国書刊行会

装丁:泉屋宏樹

挿絵:宮本信代

表紙、題字:上田普

出版元:国書刊行会

装丁:泉屋宏樹

挿絵:宮本信代

表紙、題字:上田普

静かで美しい本が完成しました。

始まりは2019年の神戸のアート〇美空間Sagaさんでの個展「蹟 SEKI」展に

著者の大竹民子さんが松江からお出で頂いた事です。

大竹さんは以前から私達が制作した泉鏡花の「絵本化鳥」のファンでいただいてて

それで私の事を調べて頂いており

神戸の展示の機会にわざわざお出で頂いたのでした。

そこで制作中の本の題字の依頼を頂き

2020年末に完成したのが「からころ」。

コレも美しい本でした。

そして第二作目の今回

「絵本化鳥」の装丁を担当した泉屋宏樹さんも参加し

絵本化鳥の美しさは踏襲しながらも

全く新しい装丁を考えようとなり動き出しました。

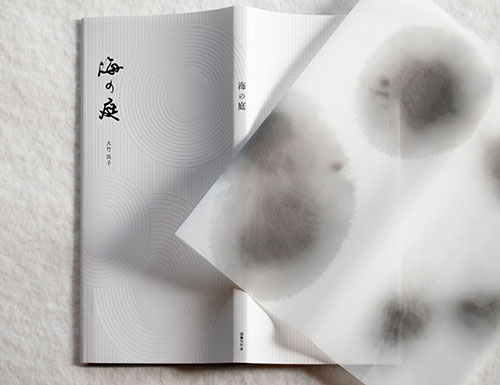

「海の庭」のエッセイは山陰の海と京都の龍安寺の石庭が出てくるお話。

そこからこの本の縦横の比率は龍安寺石庭の比率になっています。

石庭の上からの画像を見たのですが

何か知ってる石庭とは印象が違う。

そりゃそうです。私達は画像で言うと右側の縁側から見ています。

きっと作庭した人も真上からの目線は意識していない。

本堂から庭を見てどう見えるのかです。

ソコにはあるけど目線からは見えない石もあり、その事で奥行きを出したりと

考えられているハズです。

なので私は石庭を象徴する墨点で表現したのですが

上から見た15個の石の場所をなぞる事はせず

本堂や縁側から見た印象を取り入れ、3つの墨点で表現しました。

そしてソコからにじんでいく墨がその周辺の石の存在を意識させつつ

波紋を表現できる様にしました。

本の装丁では薄い紙に墨の印刷をしており

二枚目の表紙の紙にエンボスで砂紋を表現しています。

二枚の紙を合わせる事で完成する石庭です。

作庭家の小川 勝章さんにお伺いしたお話で

「庭の石は置いているのではなく、埋めている。

地上に見えているのは、石のごく一部分」

という話がずっと私の頭の中にあり

地下部分の石も想像しながら見ると、もの凄く世界が広がったのです。

ソレをコンセプトにした「石」の作品も作っていますが

今回は本という事で実際に紙のレイヤーもあり、厚みもあるので

その地下部分も表現できると考え

本の裏面は埋まっている石部分を表現しています。

二枚の表紙をめくるとコデックス装の濃紺の本が出てきます。

側面も同色に塗られており、かがっている糸も濃紺。

そして文中の挿絵はこれも大竹さんが

以前から見て頂いており、母の宮本信代の墨の絵が好きだと仰って頂き

今回担当致しました。

「海の庭」より

「空道」より

「空道」より

「池」より

「ツキヤ川」より

「蛇」より

著者 大竹民子さんの静かで暖かな語り口の9編のエッセイ。

昔住んでいた京都、山陰の文化、景色、和歌の話など

著者の原風景ながらも、不思議と読み手も自分の原風景も思い出したり

小さき目から拡がっていく時間と文化の旅。

文章と相まった湿度を感じる墨の絵。

またこの不思議な寸法の本は

手に収まりの良い大きさで、コデックス装の装丁は180度簡単に開きます。

どうぞお手に取って楽しんで頂ければと思います。

コチラの国書刊行会さんのHPから入手可能です。https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336074461/

装丁に関する詳しい事は泉屋さんがnoteに書いてくれていますので

一緒に読んで頂ければ一層楽しんで頂けると思います。

またこの「海の庭」の完成に伴い原画展を行います。

宮本信代の挿絵の原画。

私の題字、表紙の作品。

また装丁の裏側も垣間見れる展示となる予定です。

------------------------------------------------------

『海の庭』出版記念原画展

場所:島根県立美術館 ギャラリー3室

会期:2023年3月3日(金)- 3月5日(日)〈3日間〉

10:00〜18:00 入場無料

ギャラリートーク:3月4日14:00~15:00

-----------------------------------------------------------

こちらも是非楽しみにして頂ければと思います。

2022年06月05日

「伝える事」-いま一度、2021の知恩院秋のライトアップの展示「月影」

2021年秋の知恩院での展示「月影」を

振り返らせて頂きます。

知恩院での秋のライトアップの際に

友禅園内の白寿庵にて展示をさせて頂きました。

この様にチラシも

美しい庭園 友禅園の中の白寿庵。

月影は月光の事。月の光は白いのでLEDの白い光で差し込む光を表現しました。

期間中多くの方に見て頂けました。

この展示企画をして頂いたVESSEL株式会社さんが大事にしていたのは「伝える」事。

私の知る正しい情報を伝えて欲しい。という強い意図ありました。

そこで行ったのが

書の道具の勉強会。

京都古梅園さんから墨をお借りし、墨の製造方法から硯と墨の相性

同じ墨でも硯、紙が変わると墨の表情も変わるという話をさせて頂きました。

また知恩院三門前の大階段に50mの法然上人の書状の巨大臨書を展示させて頂き

臨書する事で感じられた法然上人像を三門前でお話させて頂きました。

知恩院に来ていても、法然上人の事は知らないとか。

文字を書くことはどういう事か。

月影の歌の意味は。

墨の本来の扱い方、使い分け方。

そんな事を数人にでも伝えられたのだったら嬉しいです。

本当は自分の知ってる事なんてまだまだ浅くて

勉強しないといけない事が膨大にあるのですが

それでも自分のできる事、知ってる事をキチンと ”伝える” 事は引き続きやらないといけないと感じています。

そうしないと、書道業界だけみても

墨を磨る人は減る一方だし、そうすると硯作る人も居なくなる。

墨の良し悪しが判断できる人が居なくなると、墨の業界も佳い墨をわざわざ作る必要もなくなる。

技も術も目も悪くなる一方です。

きっとこれは私に限った事ではなくて

あらゆる業界に言える事でしょう。皆さんドンドン ”伝える” 努力をしていきましょう。

貴重な経験と体験をさせて頂きました。

知恩院さん、VESSEL株式会社さん、お出で頂いた皆さん

ありがとうございました。

振り返らせて頂きます。

知恩院での秋のライトアップの際に

友禅園内の白寿庵にて展示をさせて頂きました。

この様にチラシも

美しい庭園 友禅園の中の白寿庵。

月影は月光の事。月の光は白いのでLEDの白い光で差し込む光を表現しました。

期間中多くの方に見て頂けました。

この展示企画をして頂いたVESSEL株式会社さんが大事にしていたのは「伝える」事。

私の知る正しい情報を伝えて欲しい。という強い意図ありました。

そこで行ったのが

書の道具の勉強会。

京都古梅園さんから墨をお借りし、墨の製造方法から硯と墨の相性

同じ墨でも硯、紙が変わると墨の表情も変わるという話をさせて頂きました。

また知恩院三門前の大階段に50mの法然上人の書状の巨大臨書を展示させて頂き

臨書する事で感じられた法然上人像を三門前でお話させて頂きました。

知恩院に来ていても、法然上人の事は知らないとか。

文字を書くことはどういう事か。

月影の歌の意味は。

墨の本来の扱い方、使い分け方。

そんな事を数人にでも伝えられたのだったら嬉しいです。

本当は自分の知ってる事なんてまだまだ浅くて

勉強しないといけない事が膨大にあるのですが

それでも自分のできる事、知ってる事をキチンと ”伝える” 事は引き続きやらないといけないと感じています。

そうしないと、書道業界だけみても

墨を磨る人は減る一方だし、そうすると硯作る人も居なくなる。

墨の良し悪しが判断できる人が居なくなると、墨の業界も佳い墨をわざわざ作る必要もなくなる。

技も術も目も悪くなる一方です。

きっとこれは私に限った事ではなくて

あらゆる業界に言える事でしょう。皆さんドンドン ”伝える” 努力をしていきましょう。

貴重な経験と体験をさせて頂きました。

知恩院さん、VESSEL株式会社さん、お出で頂いた皆さん

ありがとうございました。

2021年12月20日

知恩院秋のライトアップ展示の振り返り

秋の展示が無事全て終わりました。

徳島の森珈琲店さん、木津川アート、京都・知恩院、金沢ナイトミュージアム

2ヵ月半の間に。

途中ちょっとヤバいかな・・とも思ったのですが

ひとつづつ丁寧に考え制作していく事を心掛け

それぞれに思い入れのある展示を行う事が出来た事も良かったです。

というのも夏頃にひとつレジデンスの募集があり

この企画なら大丈夫と高を括って応募したのが落ちた事で

「調子に乗ってたなあ」と今一度身を引き締める事が出来た様に思います。

(結果落ちて良かったと今は思う)

白寿庵

知恩院での展示を振り返ります。

作品は法然上人の「月かげのいたらぬ里はなけれどもながむる人の心にぞすむ」の

歌から発想しインスタレーション、映像作品を制作しました。

事前に流した建物の2階から墨を落とす映像の為に

パフォーマンスの一環に見えたかも知れませんが

落とした墨が跳ね返り、その飛沫で描くという構想でした。

なのでそれ位の高さが単純に必要だったという訳。

月からの光の様に一ヵ所から墨(光)が飛び、襖や掛け軸に届く。

それを見ようとしないと(受け止めない様にしないと)見えない。

墨を落とす時に周囲に襖4枚と掛け軸になる紙を持って周囲を囲んで頂きました。

そしてそのまま白寿庵の中に展示するという作品です。

建物の構造も考えLEDの照明も入れ、月の光が差し込むかの様に演出しました。

もう一つは「月かげ」の歌を私が書く映像です。

茶室の障子部分を利用して投影しましたが

書いてる音もひらって制作したので、実際にソコに人が居てて書いてると

カン違いする方も多く、ちょっと怖い映像と感じる方も多かったみたいです(笑)。

ともかく書く事はその人の呼吸、リズムがソコにあるという事が

何となく伝わった様に思います。

インスタレーションが伝わり難い人にもこの映像の反応はスゴク良かったので

作っといて良かったと思った作品でした。

そして法然上人のお弟子さんに送った手紙(消息)を50mに引き伸ばして

臨書した作品。

先ほども言ったように書にはその人の呼吸やリズムがあると思っているので

私が法然上人の文字を大きくする事で

お客さんにも法然上人の人物像を何となく感じて頂けるのではなのかという試みでした。

私自身も何度も書きながら、法然上人クセや筆法みたいなのを感じ取っていましたから

そういうのがこの知恩院で少しでも感じ取ってもらえないかという考えでした。

展示はHPのexhibitionの中にまとめました。

またyoutubeでもその模様を制作風景とともにまとめてみましたのでご覧下さい。

何と言ってもコレを制作するにあたり、ご協力頂いたカドカワ株式会社の皆さん。

墨を落とすのに「良いよ!」快くOKして頂き会社の敷地を貸して頂きましたし

50mのロール紙もまたスゴク重いのに、展示に何度もご苦労を掛けてしまいました。

素晴らしい機会を頂いた企画のVESSEL株式会社さん。

墨をかぶるかも知れないのに覚悟を持って襖を持って頂いてたアーティストの皆さん。

襖、掛け軸の制作を聞き入れて頂いた表具師の皆さん。

ドローン撮影をしてくれたニッチモん。要望に応えて頂いた知恩院また関係者の皆様。

全てに関わりサポートしてくれていた妻。

皆さんのご協力あっての展示、企画だったと思います。

他にも三門前でのトークや墨、紙についての話もあったのですがそれはまた別の機会に。

ご参加頂いた皆さんも

誠にありがとうございました。

徳島の森珈琲店さん、木津川アート、京都・知恩院、金沢ナイトミュージアム

2ヵ月半の間に。

途中ちょっとヤバいかな・・とも思ったのですが

ひとつづつ丁寧に考え制作していく事を心掛け

それぞれに思い入れのある展示を行う事が出来た事も良かったです。

というのも夏頃にひとつレジデンスの募集があり

この企画なら大丈夫と高を括って応募したのが落ちた事で

「調子に乗ってたなあ」と今一度身を引き締める事が出来た様に思います。

(結果落ちて良かったと今は思う)

白寿庵

知恩院での展示を振り返ります。

作品は法然上人の「月かげのいたらぬ里はなけれどもながむる人の心にぞすむ」の

歌から発想しインスタレーション、映像作品を制作しました。

事前に流した建物の2階から墨を落とす映像の為に

パフォーマンスの一環に見えたかも知れませんが

落とした墨が跳ね返り、その飛沫で描くという構想でした。

なのでそれ位の高さが単純に必要だったという訳。

月からの光の様に一ヵ所から墨(光)が飛び、襖や掛け軸に届く。

それを見ようとしないと(受け止めない様にしないと)見えない。

墨を落とす時に周囲に襖4枚と掛け軸になる紙を持って周囲を囲んで頂きました。

そしてそのまま白寿庵の中に展示するという作品です。

建物の構造も考えLEDの照明も入れ、月の光が差し込むかの様に演出しました。

もう一つは「月かげ」の歌を私が書く映像です。

茶室の障子部分を利用して投影しましたが

書いてる音もひらって制作したので、実際にソコに人が居てて書いてると

カン違いする方も多く、ちょっと怖い映像と感じる方も多かったみたいです(笑)。

ともかく書く事はその人の呼吸、リズムがソコにあるという事が

何となく伝わった様に思います。

インスタレーションが伝わり難い人にもこの映像の反応はスゴク良かったので

作っといて良かったと思った作品でした。

そして法然上人のお弟子さんに送った手紙(消息)を50mに引き伸ばして

臨書した作品。

先ほども言ったように書にはその人の呼吸やリズムがあると思っているので

私が法然上人の文字を大きくする事で

お客さんにも法然上人の人物像を何となく感じて頂けるのではなのかという試みでした。

私自身も何度も書きながら、法然上人クセや筆法みたいなのを感じ取っていましたから

そういうのがこの知恩院で少しでも感じ取ってもらえないかという考えでした。

展示はHPのexhibitionの中にまとめました。

またyoutubeでもその模様を制作風景とともにまとめてみましたのでご覧下さい。

何と言ってもコレを制作するにあたり、ご協力頂いたカドカワ株式会社の皆さん。

墨を落とすのに「良いよ!」快くOKして頂き会社の敷地を貸して頂きましたし

50mのロール紙もまたスゴク重いのに、展示に何度もご苦労を掛けてしまいました。

素晴らしい機会を頂いた企画のVESSEL株式会社さん。

墨をかぶるかも知れないのに覚悟を持って襖を持って頂いてたアーティストの皆さん。

襖、掛け軸の制作を聞き入れて頂いた表具師の皆さん。

ドローン撮影をしてくれたニッチモん。要望に応えて頂いた知恩院また関係者の皆様。

全てに関わりサポートしてくれていた妻。

皆さんのご協力あっての展示、企画だったと思います。

他にも三門前でのトークや墨、紙についての話もあったのですがそれはまた別の機会に。

ご参加頂いた皆さんも

誠にありがとうございました。

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

2021年10月06日

ジャズバンドとのコラボ@Tokyo 配信も!

京都芸術センターにて2019年

京都コンポーザーズジャズオーケストラさんとの

コラボレーション企画の4回目が

東京の日暮里サニーホールで開催されます。

緊急事態宣言の中だとどうなるのかと思っていましたが

無事開催され、また告知も可能という運びとなりました。

なので今更な告知です。

-------------------------------------------------------------

「音、沈黙と測り合えるほどに」

出演: 京都コンポーザーズジャズオーケストラ directed by 谷口知巳

作編曲 山本翔太

ソプラノ 十島可奈子

読経 鈴木康照ほか

書 上田普

総合演出 谷口知巳 producer, director

日時: 10月8日(金)

open: 17:30 start: 18:30

会場:日暮里サニーホール

入場料: 前売:3500円 当日:4000円

チケット受付: tel 050-5875-3685(担当 堤)

meil: KyotoComposersJO@gmail.com

----------------------------------------------------------------------

そんないまさらっ!と思われた方

でも大丈夫!!今回はオンラインでの配信も予定されています。

-------------------------------------

≪バンドマスターの谷口さんからの告知です。≫

京都コンポBig NEWs!!!

配信決定!!!

https://youtu.be/v60lUTrpGWs

当日から約1週間このアドレスでご覧いただけます!!!

○無料でもご覧いただけますが、パスマーケット にてチケットをご購入いただけるとありがたいです!!!

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02jjj7xbaby11.html?fbclid=IwAR1taWksEYH06wcSY4-GHXV_X67K2XbC52K0YBrkqOuLVYgXw0GwM3LgvHw

10月8日pm6:30日暮里サニーホールにて「音、沈黙と測り合えるほどに」東京公演を開催することとなりました。

この機会に関東の皆さまにも是非お越しいただけたらと思います。

ご連絡お待ちしています!!!

京都コンポにソプラノ歌手、僧侶そして書家の皆さまにご参加いただき、新たな世界をご覧いただきます。

同時配信も準備中です。

ご予約お問合せは

050-5875-3685(担当 堤)

KyotoComposersJO@gmail.com

まで

--------------------------------------------------------------

という事ですので。

生ライブでも。オンライン配信でもお楽しみ下さい。

伊丹アイフォニックホール 2020年

2021年07月20日

金沢での個展とインタビュー記事

<下記の個展は金沢のまん延防止等重点措置の適用により

延期する事が決定致しました。

残念ですが美味しいモノがいっぱいの冬にお会い致しましょう。>

2013年にG-WING’S galleryさんで「書の行方」という

個展をさせて頂いた以来ですから

8年ぶりにもなるんですね。

お盆の頃に金沢ナイトミュージアムのイベントとして展示をさせて頂く事になりました。

これまでも泉鏡花記念館企画の「絵本化鳥」、

この度第54回造本装幀コンクールで受賞した「榲桲(マルメロ)に目鼻のつく話」の制作。

「鏡花フェスティバル」なんかにも関わらせて頂いた事もあり

人の温かさも感じるせいか金沢ってホームな気分なんですよね。

会場も金沢市民芸術村のアート工房とAs baku B(アズバクビー)の 蔵の2ヵ所なんです。

As baku Bさんは泉鏡花記念館のすぐ近くなんで

是非ソチラも立ち寄って頂きたいポイントのひとつ。

矢﨑さんと下見の時。

また今回は以前からそのダンスが素敵だなあと

是非一度ご一緒したいと思っていた矢﨑悠悟さんと

パフォーマンスさせて頂く機会にも恵まれました。

これまでの私のパフォーマンスとは全く違った切り口になるので

それもきっと面白いものになるんじゃないかなと思っています。

そしてアートフェア東京でお会いした旅行webマガジンのApollonさんと

360度の写真、動画撮影ができるリコーTHETAさんからもインタビューを受け

そちらでも個展の事にも触れて頂きました。

Apollonさんは旅の必需品として、私のこれまでの旅の事なんかを中心に。

リコーTHETAさんは360度カメラの私なりの使い方なんかをお話しました。

THETAで金沢城を撮るとこんな感じ。

是非こちらもご覧下さい。

旅&ライフスタイルマガジンApollon

360°カメラ リコーTHETA

-----------------------------------------------------------------

注:<延期になりました。>

上田普 個展 「蹟 SEKI」

会期

〇As baku B 蔵 <googleマップ>

〇金沢市民芸術村 アート工房 <googleマップ>

☆パフォーマンス「書を宿す」 <コンテンポラリーダンサー矢﨑悠悟さんと「音」「呼吸」をテーマに>

会場:金沢市民芸術村 水上ステージ&アート工房

当日ライブ配信も予定しています。コチラ

☆「アーティストトーク」

会場:金沢市民芸術村 アート工房

2会場で展示された作品と17日のパフォーマンスについてお話致します。

----------------------------------------------------------------------------------------

・金沢ナイトミュージアムHP

・As baku B HP

・金沢市民芸術村HP

今年も暑い夏になりそうです。

2021年03月02日

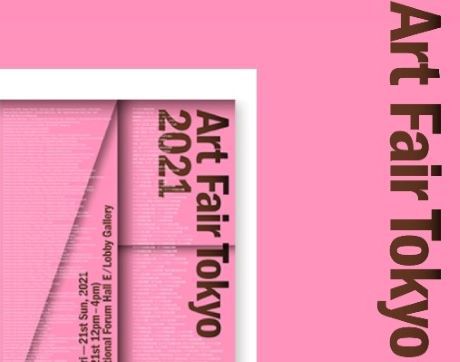

作品完成!TAKUMIプロジェクトin アートフェア東京

仮だと言ってたTAKUMIプロジェクトの作品がようやく完成しました。

動画も編集終了!

長かった!(^^;

ともかく早速動画を紹介しましょう。

作品 「蹟 SEKI」

いろいろ試行錯誤して線だけを取り出す事ができた。

さてこれをどう展示しようか? 固定させる・・・

ひとつ今回の想いの中に

「変化するから、形が変わるから、今のこの時が美しいんだ」という”うつろい”の美意識を取り入れたいと

いう考えがあって、この形に至りました。

壊れる作品、変化する作品です。

見て頂いたら分かるように煤を押し固めただけの作品です。

持ち運べば多少崩れるでしょうし、崩れたのがアクリルの中に溜まるでしょう。

それも含めて時間。

厄介なのは運送屋さんにお願いする事もできず、自分の手で運ぶしかありません。

なので前提として運べる位の大きさと重さでないと。

しかし、繊細な作品ながら書道が”入木道”と呼ばれていた時代の本来の姿を

表現できた様にも思っています。

そしてもう一点

以前作った半紙を積み重ねた「痕跡」の作品がなんと!

作品 「痕跡 KONSEKI]

透明になりました!!

これも書は”書くのじゃ無くて刻む”という事を表現した作品ですが

紙の下の、氷山の下の様な部分をどう掘り起こすのか色々考えました。

以前は本の仕立てにして、中を覗ける様にしたのですが

今回は紙の部分を透明にしてUVプリントとアクリル加工の力を借り

一見して墨の奥をのぞく事のできる作品にしました。

制作協力: 京都樹脂株式会社

これまでに無いものを作る訳ですから、京都樹脂さんも試行錯誤あった事と思いますが

それでも見事に形にして頂きました。

今回面白いモノができ、是非今後も何か一緒に作っていきたいですねと話しています。

それも楽しみにしてて下さいね。

今回の作品はTAKUMIプロジェクト(Savoir-faire des Takumi)の皆さんの作品と一緒に

コチラで展示致します。

-------------------------------------------

Art Fair Tokyo2021

東京国際フォーラム ロビーギャラリーブース C13

https://artfairtokyo.com/

2021年3月19日(金)~21日(日) 金 & 土 12:00~19:00 , 日 12:00~16:00

入場料4000円

-------------------------------

2021年02月03日

京都×パリのTAKUMIプロジェクト

一昨年パリの製本作家JulieとコラボレーションしたTAKUMIプロジェクト。

その時の作品はコチラに。

実は今年も参加しています。

しかしながら今回は互いのアトリエに行き来する事は叶いません。

なのでリモートで交流、打合せなんかを重ねながらコンセプトでコラボし

制作するというプロジェクトになりました。

今年私のパートナーになったのはカルル(Karl Mazlo)http://www.karlmazlo.com/nouvelle/。

京都にも何度も来てるジュエリーアーティストで

彼も一昨年のTAKUMIプロジェクトに参加していましたので

互いに顔見知りで話もはやかった。

カルルの方が日本文化に精通している事もあり

私のコンセプトに歩み寄ってくれた様な気がしますが

取り合えず墨の表情を面白がってくれた事と

「はかなくて、変化していくからこそ、それは愛おしくて、美しい」

「全てに手を加える訳でなく、自然(無意識下)な所が必要」とか

私の思い描いている所に興味を持ってくれたので、そういう所がコンセプトになった。

硬い金属を扱う人にとって、ハカナイとか変化とか難しい取り組みだったと思うけど

それでも試行錯誤して面白い作品に仕上げた。

私の方は彼が墨じゃなくて炭を使うという話をしていて

カーボン・・・煤ね・・・っ‼

煤(すす)を使っての線=墨の線。筆線→線を抜き出す。

てな風に煤だけの繊細な作品に取り組む事になった。

私が工房を訪れた風にカルルが作ってくれた(笑)

そんな今回の取り組みとその作品はHPにアップされ公開されました。

Savoir-faire des Takumi https://www.kyoto-paris.art/

10人5組のアーティストがそれぞれコラボレーションし作品を作っています。

でも正直言うと私の作品はまだ完全には完成して居なくて、ココにあるのはまだ仮の状態。

2月の京都展にもその仮の作品を展示する事と思います。

しかし3月の東京の展示には間に合わします。(関係者の皆さんゴメンね。)

でもきっと面白いモノができると思いますのでどうぞお楽しみに。

------------------------------------------------------

Savoir-faire des Takumi 展示日程

・2021年2月10日(水)~14日(日)

9:00〜17:00(最終日は16:00閉場)

京都伝統産業ミュージアム(旧みやこめっせB1) / MOCADギャラリー

・2021年3月18日(木)~3月21日(日)

木 13:00〜20:00(招待のみ)、金-土 12:00〜19:00、日 12:00〜16:00

アートフェア東京2021 東京国際フォーラム ロビーギャラリー ブースC13

・2021年3月22日(月)~3月24日(水)

月 17:00-20:00(ご招待のみ)、火 11:00-20:00、水11:00-17:00

IWAI OMOTESANDO 東京都渋谷区神宮前5-6-15 入場無料・事前予約制

その時の作品はコチラに。

実は今年も参加しています。

しかしながら今回は互いのアトリエに行き来する事は叶いません。

なのでリモートで交流、打合せなんかを重ねながらコンセプトでコラボし

制作するというプロジェクトになりました。

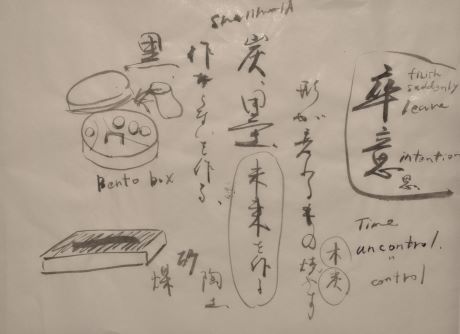

打合せのメモ

今年私のパートナーになったのはカルル(Karl Mazlo)http://www.karlmazlo.com/nouvelle/。

京都にも何度も来てるジュエリーアーティストで

彼も一昨年のTAKUMIプロジェクトに参加していましたので

互いに顔見知りで話もはやかった。

カルルの方が日本文化に精通している事もあり

私のコンセプトに歩み寄ってくれた様な気がしますが

取り合えず墨の表情を面白がってくれた事と

「はかなくて、変化していくからこそ、それは愛おしくて、美しい」

「全てに手を加える訳でなく、自然(無意識下)な所が必要」とか

私の思い描いている所に興味を持ってくれたので、そういう所がコンセプトになった。

硬い金属を扱う人にとって、ハカナイとか変化とか難しい取り組みだったと思うけど

それでも試行錯誤して面白い作品に仕上げた。

私の方は彼が墨じゃなくて炭を使うという話をしていて

カーボン・・・煤ね・・・っ‼

煤(すす)を使っての線=墨の線。筆線→線を抜き出す。

てな風に煤だけの繊細な作品に取り組む事になった。

私が工房を訪れた風にカルルが作ってくれた(笑)

そんな今回の取り組みとその作品はHPにアップされ公開されました。

Savoir-faire des Takumi https://www.kyoto-paris.art/

10人5組のアーティストがそれぞれコラボレーションし作品を作っています。

でも正直言うと私の作品はまだ完全には完成して居なくて、ココにあるのはまだ仮の状態。

2月の京都展にもその仮の作品を展示する事と思います。

しかし3月の東京の展示には間に合わします。(関係者の皆さんゴメンね。)

でもきっと面白いモノができると思いますのでどうぞお楽しみに。

------------------------------------------------------

Savoir-faire des Takumi 展示日程

・2021年2月10日(水)~14日(日)

9:00〜17:00(最終日は16:00閉場)

京都伝統産業ミュージアム(旧みやこめっせB1) / MOCADギャラリー

・2021年3月18日(木)~3月21日(日)

木 13:00〜20:00(招待のみ)、金-土 12:00〜19:00、日 12:00〜16:00

アートフェア東京2021 東京国際フォーラム ロビーギャラリー ブースC13

・2021年3月22日(月)~3月24日(水)

月 17:00-20:00(ご招待のみ)、火 11:00-20:00、水11:00-17:00

IWAI OMOTESANDO 東京都渋谷区神宮前5-6-15 入場無料・事前予約制

2020年10月22日

文化の日のJAZZオーケストラとのコラボ

関西のJazzビッグバンド京都コンポーザーズジャズオーケストラさんのコンサートに乱入させて頂きます。

今回は文化庁の支援をうけての開催との事。

<前回の様子>

メンバーのトランぺッターはユン ファソンさんとは

他でも何度かご一緒させて頂いてて、回を重ねるほどに絡む事が楽しくなってくる感じがあって

もちろん絡んでいる時は私は書いているし、ユンさんは吹いてるので会話は無いのですが

音なのか、目なのか、自分でもよく分からないのですが

何かを察知してフィーリングでやり取りする感覚が何ともスリリング。

<前回の様子>

これはきっと数を重ねる事でより分かり合える事だと思うので

2回目の今回はきっと前よりも面白い!!

前回だけでもかなり楽しかったんですけどね。

また今回はコンサートホールですので

音は間違いなくもっと良くなるし、私も音も含めて表現しようと考えています。

これまでフランスのチェロ奏者Gaspar Clausさんや、パリのダンサーBenjamin Bertrandさんと

やって来た事がきっとここでも生かす事ができると思っています。

(私の参加は前半のみですが、私達の作った空間で演奏する

Jazzオーケストラの様子も他では絶対見られませんから、それも絶対見もの!)

---------------------------------------------------

『音、沈黙と測りあえるほどに』

日時:2020年11月3日(火祝)

開場18:00 開演19:00

会場:伊丹アイフォニックホール 大ホール

限定100席 前売4,000円 / 当日5,000

ライブ配信チケット 3,000円

◎ご予約 お問合せ 050-5875-3685(担当 堤) KyotoComposersJO@gmail.com

出演: 京都コンポザーズジャズオーケストラ

岡本真季 (ソプラノ歌手)

鈴木康照 (教福寺住職) はじめ4名のお坊様

山本翔太 (作曲)

上田 普 (書)

ハイクオリティのライブ配信もします。

日本全国から、そして世界中からどうぞ!

<チケットの購入方法>

①ご来場の場合 「ご来場希望」の旨と ・お名前 ・人数

を記載の上 KyotoComposersJO@gmail.com コチラのメールアドレスにお願いします。

②ライブ配信視聴の場合「配信希望」の旨とお名前を記入の上

同じく KyotoComposersJO@gmail.com にご連絡お願いします。

↓

支払い方法のご案内がきますので

↓

支払いの確認後, 配信URLが届くという流れになります。

-----------------------------------------------------------------------------------------

ジャズはその時に何が生まれるかですからね。

どうぞその瞬間を耳に目に刻み込んで頂きたいと思います。