2007年05月31日

コラボる

陶芸家 森本陽子さんとのコラボレーション作品です。

こちらの意図ややりたい事と

相手の作家さんの持ち味を上手く融合出来ないと

コラボをやってる意味がありませんよね。

そこがやはり難しかったです。

この場合。

土と色は森本さん。

造形は私好みのを製作して頂いて

文字、釉薬かけを私がしました。

(勿論、お手伝い頂いたのですが)

この時は、森本さんの工房にお邪魔しまして

製作させて頂いたのですが

人の工房って面白いです。

見た事無い道具や、設備があって

こちらにも直接使えそうなアイデアが転がっているんです。

私はものすごく楽しんで作業させて頂いたのでした。

作品「ながれ」。2006年。

2007年05月26日

雨降って地固まる。

今日は大いに雨に降られました。

作品「あめ」です。

ガラス作家の鳥本雄介さんに御協力頂き

水面に雨が降ってる感じに仕上げました。

2006年の東京・田園調布でのイベントに出展したものです。

今日「雨が降って植物の緑が奇麗ですね」と

いう言葉を聞きました。

なるほどそんな見方もあるかと

関心いたしました。

これから梅雨に入り

雨の似合う花々が咲き乱れる様になりますね。

雨の似合う様な・・。

いいですね。 この響き。

2007年05月21日

しぐれ

作品「しぐれ」

2005年の秋京都で個展をした折に制作した物です。

しぐれとはたしか晩秋から冬にかけてのシトシトと降る雨。

季節外れではありますがご紹介いたします。

この度、オーストラリアで引き取りてが見つかった様で

もう日本には帰って来なくなったからです。

そちらで可愛がられる事を祈っております。

2007年05月16日

本格オープン!

オーストラリア・ゴールドコーストでお世話になってます

Gallery TOKONOMAさんから展示風景の写真を送って頂きました。

掛け軸3点左から「みやび」「きおく」「そうぞう」です。

このギャラリーの主催者兼キュレイターのマーガレット・プライスさん

オーストラリアの方ですが

日本に長くお住まいだった様で

茶道や表具等もされてた程日本文化に啓蒙が深いので

安心してお任せ出来るのです。

私もカナダに居た頃

中国や韓国文化と一緒にされている日本の文化を

どう違うのか上手く説明できずに、イライラしたものです。

そこをこのマーガレットさんなら現地の方に上手く説明して頂けると

思うのです。

二年掛けてやっと本格的オープンと成りました

Gallery TOKONOMA。

http://www.gallerytokonoma.com.au

今後の活動も大変たのしみです。

左から「しぐれ」「まなざし」「うつろい」。

2007年05月11日

衣を脱げ

大いなる尊敬をしてます

熊谷守一のクロッキーです。

1日中蟻んこを眺めてたエピソードは有名ですが

爺ちゃんになって何十年も家の庭を周る他は

敷地から出る事は無かった事。

チェロを弾くのが好きだった事。

ホントに純粋な眼をしてる事。

興味の尽きない、私の憧れる仙人の様な人です。

こんな絵が描けれる様になるまで

いったい何枚の衣をはいできたのか。

自分に厳しい人であったろうだけに

はかり知れません。

ためらいの線が無いでしょ。

ためらう事が無いのです。

凄いと思いません?

2007年05月08日

手を抜くな!

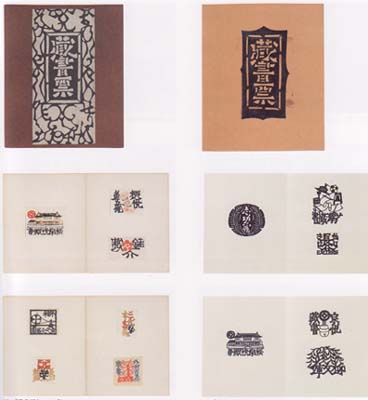

私の大好きな作家「芹沢銈介(せりざわけいすけ)」の製作した

蔵書票です。

染色家として、本の装丁家として、建築デザインナーとして

多くの仕事をされた方ですがホントにセンスがいい!。

今のグラフィックデザイナーの様な仕事を多く残しているのですが

その多くが過去の物、もしくは民衆の生活の中で育まれた物

をフマエて手を加えてる。

この地に足の着いた取り組み方が非常に参考になる。

/

この手の抜かない仕事。

蔵書票を一冊にまとめたこの本。

中身は全てオリジナルである。

なんと贅沢な一冊!

一体何部作られたのだろうか。

こんな想いのこもった一冊を手にした人を羨ましく思うと同時に

そんな仕事を残したいと思う。

2007年05月03日

立ち位置

作品「うねり」。

私が大学生の頃は、携帯電話はまだ普及してませんでした。

ポケットベルが主流の時代です。

その頃は、自分の時間を奪われるのがイヤやと言って

ポケベルにも手を出してませんでした。

今はどうでしょう。

勿論携帯は持ってますし

出ない、もしくは返信しないと「何で?」と問い詰められる。

いつでも捕まってしまう様になってしまいました。

時間の流れが一段と速くなってきている気がします。

”癒し” ”癒され” のこの時代。

うすうすみんなも感じているのでしょう。

世の中を便利に快適にしていった結果

無駄に自らを追い込んできたのです。

この速い流れの中で

自分の立ち位置を確立出来るのか。

いかに立ち続けていられるのか。

時代の流れ「うねり」を表現しました。