2010年09月30日

金箔とウルシ展

以前の栗本さんの展示風景。 中央右のはナント車のボンネット漆塗り。

展覧会情報です。

今京都と神戸でお勧めの個展が開催されています。

京都は箔画の野口琢朗さん。

西陣の箔屋に生まれ、金銀箔を用いた

独自の作品を制作されて活躍されてる方です。

非常に手間の掛る方法で制作されてるにも関わらず

今回は大きな作品にも取り組まれて

意欲的な気迫を感じました。

京都寺町三条上るのギャラリーヒルゲートにて10月3日迄開催しています。

神戸は漆造形家の栗本夏樹さん。

京都芸大で準教授として漆芸を教えてらっしゃるのですが

作家としての活動も積極的にされており

私も多くの影響を受けて尊敬する方です。

今回は平面作品ながらも、四角で無い変形の新作も展示されており

また新しい所に向かってらっしゃる様子が新鮮でした。

栗本さんの展示は10月5日迄。

会場のアート〇美空間Sagaは

神戸三宮の東急ハンズから徒歩2分程度の場所にあります。

ちょっと奥まった所にありますから

地図を確認して行かれる事をお勧めします。

2010年09月18日

ウエルカムボード制作

ウエルカムボード 「真司 寿 幸子」

友人の結婚式に制作させて頂いたウエルカムボードです。

最終的には両面アクリルの額に入りました。

新郎の名は力強く、新婦はしなやかにと心掛けて書きました。

パッと見は分からないと思いますが

実は物凄く手の込んだ物なんです。

二枚の紙で制作しているのですが

お互いの名前を墨書した紙を上に

家名を蝋で篆書体に書き、年月日を墨書で書いた紙を下にして

裏打ちの様に貼り合わせ

その上から寿の文字をエンボスで中央に入れてあります。

とまあ工程はこういった事なのですが

まあ寸法取りの難しい事!

私の持っている手法を全て使い切った様なウエルカムボードです。

蝋で書いた家名が裏側にあるので

通常は見にくいのですが

作品の後ろから光が入ると透けて浮かびあがる仕掛けに成っています。

また、カップルの名前が前に出る様にしたかったので

年月日も墨で書いていますがウッスラ見える様に裏の紙に書いた訳です。

友人は新婦の方だったのですが

初めてお会いした優しそうな新郎に嬉しく感じました。

お二人の家庭と共にこの作品がある事を願っています。

お幸せに。

2010年09月14日

下見は大事

八木邸をもう一度下見させて頂きました。

いつも展示会場が決まれば、出来るだけ細かく把握する様にしています。

縦横高さ、メジャーを持って測っておく。

全部計った様に出来るとは限りませんが

この場所にこんな作品とイメージするからです。

右側の建物が私の展示場所

今回は美しい庭園に囲まれた

8畳、8畳、6畳の和室。

廻り廊下もあり、雰囲気は素晴らしい。

さてどう使おうかな・・。色々と思いを巡らせています。

こんな美しい表情が見えました。

障子のサンが通常よりも細かく

欄間障子の模様も美しい。

やはり和室って良いです。

2010年09月07日

京都にガッカリ。

日本の文化が集まると言われる古都京都。

そんなイメージを持って京都を訪れる方は

京都に着いてどう思われるのでしょうか?

少なくとも私はガッカリしました。

統一感の全くない街中に、過度な看板。

京都ブランドを謳ってるにも関わらず完成度の低い雑貨類。

「な~んだ こんなもんか」と思ったもんです。

(実際の京都文化はそんな所に無い事は後々に解ったのですが・・。)

京都の街中の建築規制が作られたのもごく最近の話。

もう既に手遅れ。

同じ様に、日本、京都を愛しているが故に

日本、京都否定をしている外国人がいます。

アレックス・カーさん。

著書もございますし、講演会、「情熱大陸」にも出ていました。

私が安心したのは氏が和服を着ていない事。

ただマニアックに日本にハマっている外国人とは

一線を隔てていました。

氏の語る事は、日本人にとって本当に耳の痛い話が多いですが

決して間違った事は言っていない。

前回UPした表札はアレックス・カーさんが長崎県小値賀で

関わられた古民家再生プロジェクト用に書かせて頂いた物です。

是非興味・機会ありましたら氏の、考え(思い)に触れて頂き

日本を(日本文化を)もう一度見直す機会にして頂ければと思います。

*画像は私が京都に来て間も無くの頃

賀茂御祖神社の森で撮影した物。

(別の意味でガッカリ)

2010年09月04日

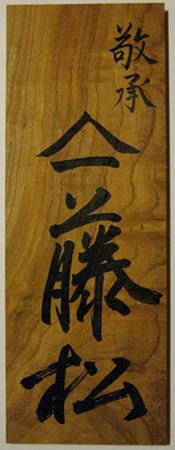

木の表札に書く

表札「敬承(山一)藤松」550×200(mm)

「日月庵」「先小路」 190×90(mm)

以前書かせて頂いた表札です。

木に直接書く時は、墨が木の目に沿ってニジンでしまいますので

コツが要ります。

一般的には、木に書く用の墨液も売っていますが

ドロドロして墨の伸びが悪く

非常に書きにくく感じていました。

また、木肌にチョークをこすり

それから書くと滲まないという事も聞きましたが

それも私には向きませんでした。

私が取っている方法は

木の表面に

少し濃いめの礬砂(ドウサ)を3~4回ほど塗ります。

塗っては乾かし、塗っては乾かしです。

それでもう滲む事はなく成りますので

普通に濃いめの墨を擦って書きます。

礬砂は売ってるのもありますが

濃度の調整が出来ないので

私は画材屋で鹿膠とミョウバンを買ってきて

お湯で溶いて作ります。

*礬砂は普通、和紙や画仙紙に塗り(礬砂引き)

ニジミ止めする事に使われるます。